Sie sind winzig, unsichtbar und überall: Viren. Seit Urzeiten schleichen sie durch die Biosphäre, manipulieren Gene, lenken globale Kreisläufe und spielen Roulette mit unserem Immunsystem. Dabei sind sie weder wirklich lebendig noch ganz tot – sie existieren im Dazwischen: als heimliche Regisseure des Lebens. Mal unsichtbare Wächter, mal heimtückische Eindringlinge. Und meist: vollkommen unbemerkt.

Wir nehmen sie oft erst wahr, wenn sie uns flachlegen – mit Husten, Fieber oder ganzen Pandemien. Dann werden sie plötzlich zu Feinden, zu Angstmachern, zu Schlagzeilen. Doch hinter diesen mikroskopischen Strukturen steckt weit mehr als nur Krankheit: eine faszinierende, hochorganisierte Miniwelt, die Biologie auf Speed betreibt.

Diese Abhandlung lädt dazu ein, Viren aus einem anderen Blickwinkel zu sehen: nicht nur als Erreger, sondern als Akteure im Gefüge des Lebens. Was macht sie so erfolgreich? Wie vermehren sie sich mit nichts als ein paar Genen? Wie beeinflussen sie Ökosysteme? Und vor allem: Gibt es Viren wirklich?

Mit wissenschaftlichem Fundament, verständlicher Sprache und einer Prise Augenzwinkern werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der unsichtbaren Mikro-Welt – und auf die Methoden, mit denen die Forschung Viren sichtbar macht.

Vorhang auf für das Unsichtbare…

📑Inhaltsverzeichnis

1. Ein Blick in die Welt des Unsichtbaren

1.1. Wächter der Natur: Viren als Gleichgewichtsregulatoren

1.2. Viren als Motor der Evolution

1.3. Gibt es Viren wirklich?

2. Viren und ihre Mechanismen: Einblick am Beispiel des Influenzavirus

2.1. Wie das Influenzavirus auf Reisen geht

2.2. Die Architektur des Influenzavirus

2.3. Der Infektionsprozess des Influenzavirus

2.4. Die Anpassungsfähigkeit des Influenzavirus

2.5. Ein- und Austrittswege des Influenzavirus

2.6. In den meisten Fällen lokal begrenzte mukosale Infektion

2.7. Virenstrategie: Effiziente Vermehrung ohne rasche Zellzerstörung

2.8. Zerstörung der Wirtszelle

2.9. Selbstbegrenzung gefährlicher Viren: Warum sie selten Pandemien auslösen

2.10. Warum macht das Virus manche Menschen krank und andere nicht?

3. Ein Blick auf die Anfänge der Mikrobiologie – wie alles begann

3.1. Frühe Entdeckungen: Die ersten Blicke ins Unsichtbare

3.2. Die Geburt der modernen Mikrobiologie

3.3. Der Schritt in die Welt der Viren

3.4. Viren und die Koch’schen Postulate

4. Moderne Methoden zur Entdeckung und Analyse von Viren

4.1. Probenentnahme

4.2. Probenaufbereitung

4.3. Zellkultur

4.4. Viren sichtbar machen

4.4. a) Elektronenmikroskopie

4.4. b) Kristallisation

4.4. c) Kryo-Elektronenmikroskopie

4.4. d) Kryo-Elektronentomographie

4.4. e) Zusammenfassung

4.5. Der genetische Fingerabdruck der Viren

4.5.1. Nukleinsäure-Extraktion

4.5.2. Nukleinsäure-Amplifikation

4.5.3. Sequenzierung

4.5.3. a) First Generation: Sanger-Sequenzierung

4.5.3. b) Second Generation: Next-Generation Sequencing (NGS)

4.5.3. c) Third Generation: Echtzeit-Sequenzierung

4.5.3. d) Emerging Technologies: Zukunft der Sequenzierung

4.6. Bioinformatische Analyse

5. Gibt es Viren wirklich?

6. Woher kommen Viren?

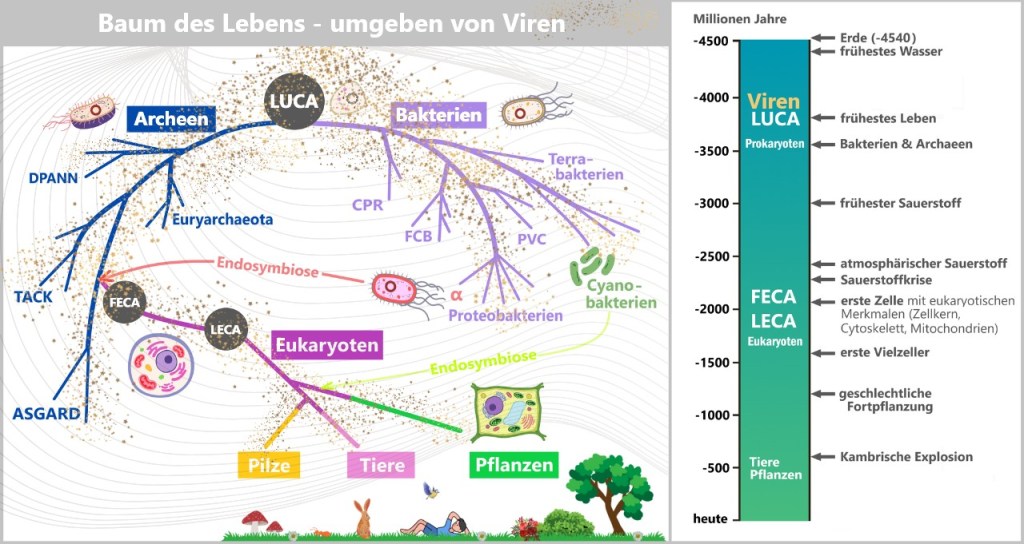

6.1. Der Baum des Lebens

6.2. Die Haupthypothesen zur Herkunft von Viren

6.2.1. Hypothesen in einer zellulären Welt

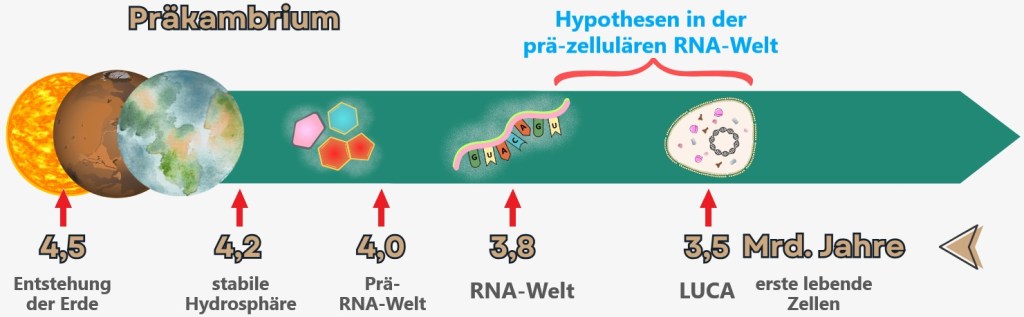

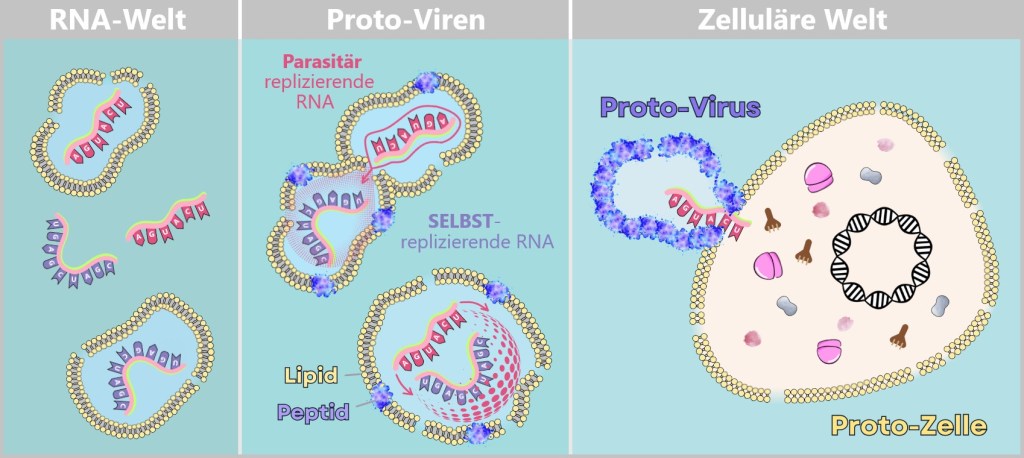

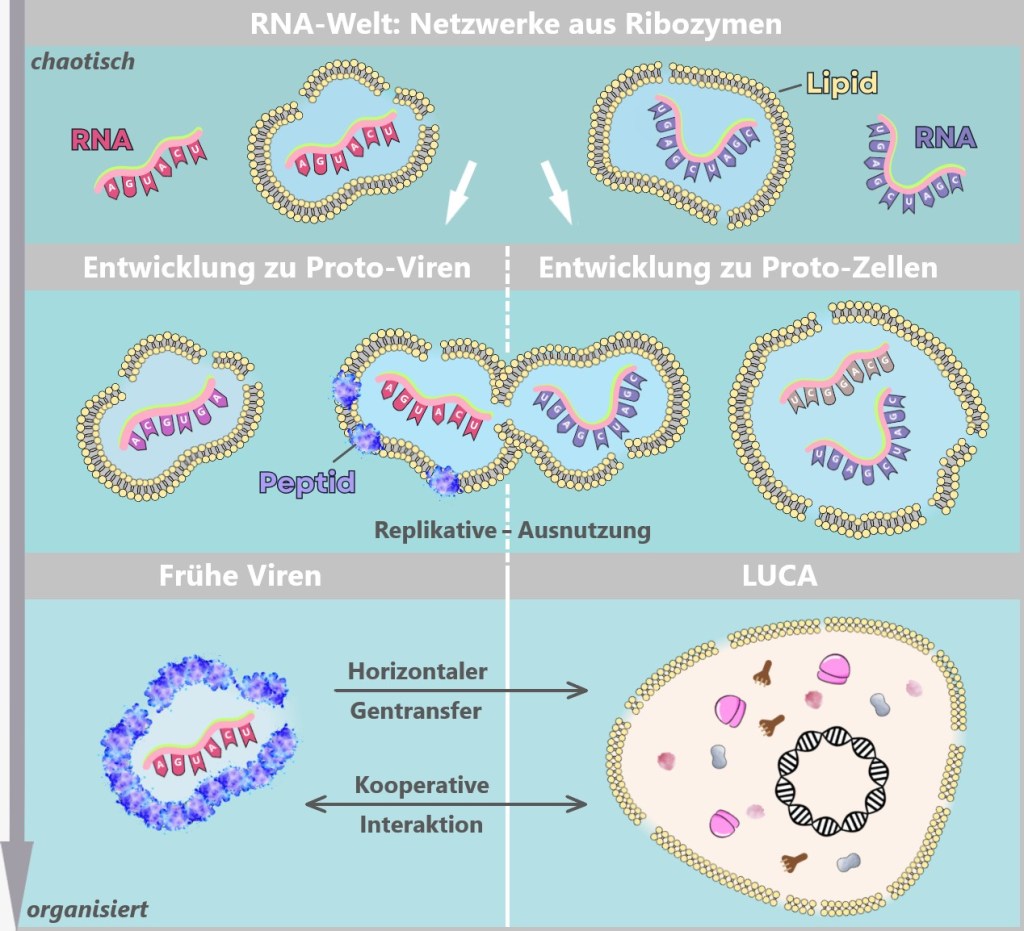

6.2.2. Hypothesen in der prä-zellulären RNA-Welt

7. Warum gibt es Viren?

Epilog: Die Unscheinbaren

1. Ein Blick in die Welt des Unsichtbaren

Unsere sichtbare Welt ist nur die Hälfte der Geschichte – um uns herum, auf uns und in uns existiert ein unsichtbares Universum voller mikroskopischer Akteure. Unter ihnen sind Viren die rätselhaftesten Bewohner: Sie besitzen keinen eigenen Stoffwechsel, keinen Zellkern – und doch können sie das Schicksal ganzer Ökosysteme beeinflussen.

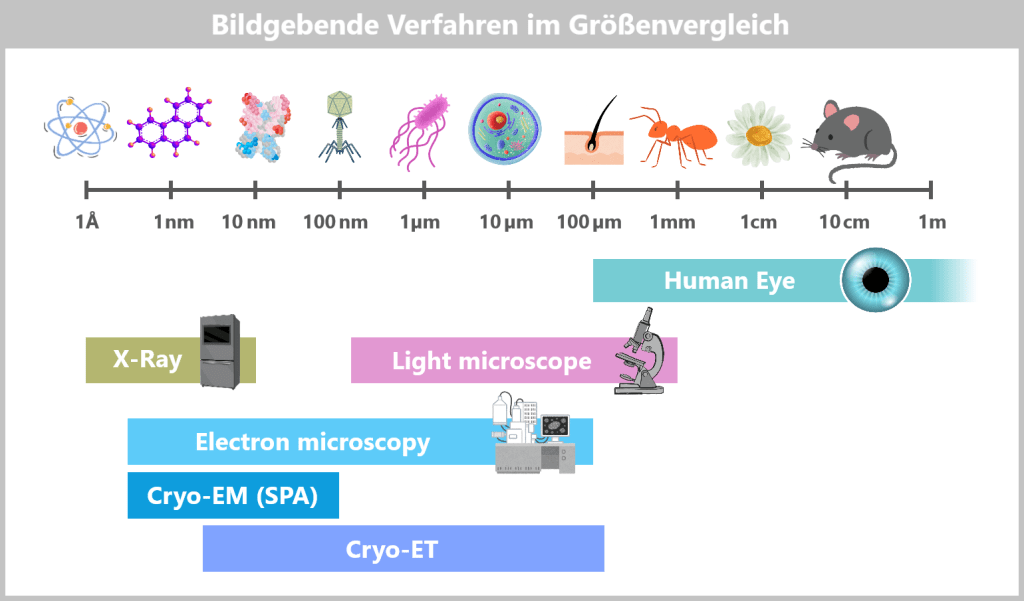

So winzig, dass selbst die besten Lichtmikroskope kapitulieren, offenbaren Viren erst unter dem Elektronenmikroskop ihre verblüffende Formenvielfalt: Da tauchen Gebilde auf, die aussehen wie außerirdische Raumsonden – kugelige Formen mit stacheligen Fortsätzen, schraubenartige Spiralen oder perfekte geometrische Körper.

Hinter diesen originellen Strukturen steckt pure Funktionalität – ganz ohne unnötigen Schnickschnack: ein Päckchen genetische Information (DNA oder RNA), sicher verpackt in eine robuste Proteinhülle. Manche Modelle gönnen sich noch eine schützende Membranhülle – dreist dem letzten Opfer entrissen.

Schlicht, aber wirkungsvoll: das Erfolgsrezept der Viren.

Zommen wir zunächst in diese Mikrowelt, um ein Gefühl für die Größenverhältnisse zu bekommen.

Die Mission eines Virus: Infizieren, vermehren, überleben

Jedes Virus hat eine klare Aufgabe: Es muss einen geeigneten Wirt finden, um sich zu vermehren und als Art zu überleben. Diese Wirte können Menschen, Tiere, Pflanzen oder Bakterien sein. Es gibt sogar Viren, die andere Viren infizieren. Sobald ein Virus eine geeignete Wirtszelle findet, schleust es sein genetisches Material in diese Zelle ein und übernimmt die molekularen Maschinerien der Zelle, um Kopien von sich selbst herzustellen. So kann sich ein Virus rasch von Zelle zu Zelle ausbreiten und dabei Milliarden von Kopien erzeugen. Auf diese Weise existieren Viren seit Milliarden von Jahren und sind allgegenwärtig.

Der Lebenszyklus eines Virus: Ruhephase vs. Angriffsmodus

Ein Virus existiert in zwei radikal unterschiedlichen Zuständen – fast wie ein Doppelagent:

— Die Extrazelluläre Phase: Das Virion —

Dasein als „Nanospore“: Ein inaktives, aber infektiöses Partikel.

Aufgabe: Überleben außerhalb von Wirtszellen – auf Türklinken, in Tröpfchen, im Boden.

Besonderheit: Kein Stoffwechsel, keine Vermehrung – nur Warten auf den richtigen Wirt.

Wie ein Samenkorn im Wind: inert, aber voller potenziellen Lebens.

— Die Intrazelluläre Phase: Der aktive Virus —

Brutale Effizienz: Ein einziges Virion kann über 10.000 neue Viren erzeugen.

Mission Start: Sobald eine geeignete Wirtszelle infiziert wird.

Strategie: Kapere die Zellmaschinerie, produziere Nachkommen – bis zum Zerbrechen.

Virion vs. Virus – Warum die Unterscheidung wichtig ist

In der Wissenschaft zählt jedes Detail – selbst ob ein Virus gerade „schläft“ oder die Zelle unterwandert.

- Virion: Infektiöses Partikel außerhalb von Zellen – das reisende Partikel.

- Virus: der Oberbegriff – umfasst beide Phasen, inaktiv wie aktiv.

Das Virion ist also nicht das Virus selbst, sondern seine reisefähige Verpackung. Erst wenn es in eine Zelle eindringt und dort aktiv wird, spricht man vom Virus.

Diese begriffliche Unterscheidung wurde erstmals 1983 vom Virologen Bandea vorgeschlagen. Auch wenn sie sich nicht in allen Disziplinen durchgesetzt hat, schafft sie Klarheit – und macht deutlich: Ein Virus ist mehr als nur ein „Partikel“ – es ist ein Prozess.

1.1. Wächter der Natur: Viren als Gleichgewichtsregulatoren

Das Wort „Virus“ lässt bei den meisten sofort die Alarmglocken schrillen: Influenza, Corona, HIV, Ebola – Krankheit, Gefahr, Pandemie. Doch dieses Bild ist nur ein winziger Ausschnitt der Wirklichkeit. Von den unzähligen Virenarten, die unseren Planeten bevölkern, sind gerade einmal 21 Typen für den Menschen gefährlich. Der Rest? Unsichtbare Helfer im Hintergrund – Hüter des ökologischen Gleichgewichts.

Also keine Panik: Die meisten Viren interessieren sich kein bisschen für uns. Sie befallen Mikroorganismen – Bakterien, Archaeen, Einzeller – die verborgenen Baumeister des Lebens. Und genau dort entfalten sie ihre wahre Kraft: Sie steuern die Populationen dieser Mikroben, lenken Stoffkreisläufe, beeinflussen das Klima, verteilen Gene wie Informationsboten und halten so die Balance im System.

Kaum ein Ort auf der Erde, an dem sie nicht zu finden sind. Sie surfen auf Meeresströmungen, verstecken sich in Regentropfen, reisen als blinde Passagiere auf Pollenkörnern und haften geduldig an Staubpartikeln, die zwischen Kontinenten wandern. Ihr Reich ist riesig – und bleibt dennoch verborgen im Schatten des Sichtbaren.

Zahlen, die den Verstand sprengen

Mit geschätzten 100 Millionen Arten zählen Viren zu den häufigsten biologischen Entitäten der Erde. Ihre Gesamtzahl wird auf etwa 10³¹ Partikel geschätzt – eine Eins mit 31 Nullen – das ist mehr als alle Sterne im Universum, mehr als alle Zellen aller Lebewesen zusammen. In einem einzigen Milliliter Meerwasser tummeln sich etwa 10 Millionen Viruspartikel. Die Erde: ein echter Planet der Viren – wie es der Forscher Aleksandar Janjic formulierte.

Dabei sind sie ultraleicht: Ein einzelnes Viruspartikel wiegt gerade mal ein Femtogramm (10⁻¹⁵ Gramm) – das ist ein Millionstel Milliardstel Gramm – leichter als ein Photon Sonnenlicht. Rechnet man ihre schwindelerregende Anzahl (10³¹) zusammen, erreichen sie vielleicht das Gewicht eines ausgewachsenen Blauwals. Und dennoch: Ohne sie kein Gleichgewicht, kein Kreislauf – kein Leben, wie wir es kennen.

Doch was macht sie zu einem integralen Bestandteil des Ökosystems?

In den Ozeanen – den größten Lebensräumen unseres Planeten – durchsetzen Viren täglich Milliarden von Mikroorganismen. Was nach Vernichtung klingt, ist in Wirklichkeit Teil eines fein austarierten Systems: Indem sie gezielt Mikroben befallen und zerstören, verhindern sie, dass einzelne Arten überhandnehmen. Eine unsichtbare Form von Populationskontrolle – subtil, aber wirksam wie das Raubtier in der Savanne.

Und sie tun noch mehr: Wenn ihre Wirtszellen zerplatzen, setzen sie wertvolle Nährstoffe frei – Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor. Diese stehen sofort anderen Lebewesen zur Verfügung, halten Nahrungsketten am Laufen, nähren das Plankton, das wiederum den Sauerstoff für unsere Atmosphäre produziert.

Gleichzeitig wirken Viren als Evolutions-Booster. Sie übertragen Gene von Organismus zu Organismus – ein natürlicher Gentransfer, der neue Eigenschaften ermöglicht, Vielfalt fördert und Innovationen hervorbringt, lange bevor wir selbst von Gentechnik wussten.

Und so zeigt sich: Viren sind keine bloßen Krankheitsbringer. Sie sind feinverästelte Zahnräder im Getriebe der Natur – unsichtbar, selten bemerkt, aber unersetzlich.

Ein Blick in verschiedene Lebensräume offenbart ihre Wirkung.

🌊 In den Weltmeeren

Populationskontrolle: Tief unter der Wasseroberfläche tobt ein Mikrokampf planetaren Ausmaßes: Bakteriophagen – Viren, die gezielt Bakterien infizieren – eliminieren täglich bis zu 40 % der Meeresbakterien. Damit verhindern sie explosive Algenblüten, die ganze Ozeane in sauerstoffarme Todeszonen verwandeln könnten.

Ohne diese „Mikrobenjäger“ wäre unser Planet längst unter einem Leichentuch aus Algen versunken.

📖 Weitere Quellen:

Viral control of biomass and diversity of bacterioplankton in the deep sea

A sea of zombies! Viruses control the most abundant bacteria in the Ocean.

The smallest in the deepest: the enigmatic role of viruses in the deep biosphere

Gen-Schmuggel: Im blauen Dunkel der Meere vollbringt Prochlorococcus – ein winziges Cyanobakterium – Großes: Es produziert rund 10 % des globalen Sauerstoffs. Aber selbst dieser Mikroheld steht unter der Kontrolle noch kleinerer Strippenzieher: Cyanophagen – Viren, die perfekt auf ihn spezialisiert sind. Sie schleusen eigene Photosynthesegene ein und zwingen die infizierte Zelle zur Kooperation. Das Ergebnis: Die Bakterie bleibt „arbeitsfähig“, produziert weiter Energie – nun im Dienst ihrer viralen Besetzer. Dieses parasitäre Partnerschaftsmodell veranschaulicht den sogenannten Black-Queen-Effekt: Indem Viren bestimmte Funktionen übernehmen, können Mikroben diese selbst abbauen – und sich auf andere Aufgaben spezialisieren.

Eine unfreiwillige Arbeitsteilung, orchestriert von Viren.

Tiefer eintauchen: Einen eindrucksvollen Einblick in die geheimnisvolle Welt unter dem Meeresspiegel bietet das Video des Schmidt Ocean Institute. Es zeigt, wie Forschende mit modernster Technik den Spuren mikrobiellen Lebens folgen – und dabei auch den Viren auf der Spur sind.

Doch nicht nur im Wasser übernehmen Viren diese regulatorische Rolle – sie sind ebenso aktiv in anderen Ökosystemen.

🟫 In den Böden

Auch unter unseren Füßen herrscht virales Treiben: Viren halten dominante Bodenbakterien in Schach und sorgen so dafür, dass kein Mikroorganismus die Oberhand gewinnt. Diese unsichtbare Kontrolle schützt die fragile Balance des Nährstoffkreislaufs – Grundlage für alles Wachstum.

Wie unsichtbare Gärtner durchkämmen sie das Mikroleben der Erde, jäten Überfluss und schaffen Raum für Vielfalt.

🌳 In der Pflanzenwelt

Bäume und Felder haben geheime Verbündete: Pflanzenviren. Rund um jedes Wurzelgeflecht, entfaltet sich ein verborgenes Netzwerk aus Kontrolle, Schutz und Gegenspiel. Einige Pflanzenviren attackieren gezielt schädliche Bakterien, die Pflanzen krank machen würden. Andere kurbeln das pflanzeneigene Immunsystem an – und wenn Mikroben sterben, zersetzen Viren deren Überreste zu fruchtbarem Dünger. Manche Pflanzen gehen sogar noch einen Schritt weiter: Sie rekrutieren ganz gezielt schützende Viren, die wie Bodyguards im Wurzelraum patrouillieren.

Ohne diese mikroskopischen Allianzen wären viele Wälder anfälliger für Pilzüberwucherung – und unser Getreide den Angriffen aus dem Boden schutzlos ausgeliefert.

🔗 Viruses as components of forest microbiome

🪱 In der Darmflora von Mensch und Tier

Auch in unseren Eingeweiden tobt ein stiller Machtkampf – und wir profitieren davon. Spezialisierte Darmviren (Bakteriophagen) jagen gezielt schädliche Keime wie E. coli und halten die bakterielle Balance stabil. Sie übertragen Schutzgene zwischen Mikroben – wie geheime Datenpakete, die Immunantworten optimieren. Manche Viren dämpfen sogar überaktive Abwehrreaktionen und verhindern so Entzündungen.

Ohne diese Nano-Sheriffs würden schädliche Bakterien den Darm innerhalb von Tagen überrennen.

🔗 Over 100.000 Viruses Identified in the Gut Microbiome

☁️ In der Atmosphäre

Hoch über unseren Köpfen findet der größte Gentransfer der Erde statt – ein einziger Sturm kann 500 Millionen Virionen pro m² über Kontinente verteilen – die ultimative Bio-Invasionsroute. Dank ihrer extremen Robustheit überleben Viren wo andere scheitern – in UV-getränkten Höhen, eisigen Wolken und trockener Luft. Sie reisen per Staub, Meersalz oder Pflanzentröpfchen über Ozeane und Kontinente hinweg. Viren in Wolken beeinflussen sogar Niederschlagsmuster.

Diese atmosphärische Gen-Börse macht aus lokalen Mutationen globale Evolution – als hätte die Natur ihr eigenes Internet erfunden.

🔗 Deposition rates of viruses and bacteria above the atmospheric boundary layer

⚡️ In Extremlebensräumen

Selbst in heißen Quellen, Salzseen oder unter der Erdkruste existieren Viren, die dortige Mikroorganismen regulieren und deren genetische Vielfalt steigern – eine essenzielle Überlebensstrategie in lebensfeindlichen Umgebungen.

🔗 Viruses in Extreme Environments, Current Overview, and Biotechnological Potential

Das größte Paradox der Biologie: Aus milliardenfacher Zerstörung erwächst globales Gleichgewicht. Das nächste Mal, wenn du einen Virus fürchtest, denk daran: Mit jedem Atemzug trägst du Milliarden dieser Winzlinge – und sie tragen dich. Ein Pakt des Lebens – so alt wie die Evolution selbst.

„Wir leben in einem Gleichgewicht, in einem perfekten Gleichgewicht“, und Viren sind ein Teil davon, sagt Susana Lopez Charretón, Virologin an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko. „Ich glaube, ohne Viren wären wir aufgeschmissen.“ [Warum die Welt Viren zum Funktionieren braucht]

„Wenn alle Viren plötzlich verschwinden würden, wäre die Welt für etwa anderthalb Tage ein wunderbarer Ort, und dann würden wir alle sterben – das ist das Fazit“, sagt Tony Goldberg, Epidemiologe an der University of Wisconsin-Madison. „Alle wichtigen Dinge, die sie in der Welt bewirken, überwiegen bei weitem die schlechten Dinge.“ [Warum die Welt Viren zum Funktionieren braucht]

1.2. Viren als Motor der Evolution

Lange bevor Dinosaurier über die Erde stampften, trieben Viren bereits ihr Unwesen – und formten dabei das Leben, wie wir es heute kennen. Ihr Werkzeug: horizontaler Gentransfer, ein biologischer Copy-Paste-Mechanismus, der evolutionäre Quantensprünge ermöglichte.

Für den Evolutionsbiologen Patrick Forterre vom Institut Pasteur sind Viren die Architekten des Lebens, ohne die die Evolution vielleicht ganz anders gelaufen wäre. (Vgl. dazu Spektrum der Wissenschaft: „Die wahre Natur der Viren“, ScienceDirect: „The origin of viruses and their possible roles in major evolutionary transitions“ oder „The two ages of the RNA world, and the transition to the DNA world: a story of viruses and cells”)

Genetische Sabotage mit Folgen

Viren sind Meister der Manipulation. Wenn sie eine Zelle infizieren, schleusen sie nicht nur ihre eigene Erbinformation ein – manchmal wird ihr Genmaterial ins Genom des Wirts integriert und über Generationen hinweg weitervererbt. Aus vermeintlichen Störern werden so kreative Genarchitekten.

Ein spektakuläres Beispiel: Die Plazenta der Säugetiere verdankt ihre Existenz einem Virus. Ein virales Hüllprotein – ursprünglich dazu gedacht, Immunantworten zu unterdrücken – wurde in den Genpool eingebaut und half mit, die Barriere zwischen Mutter und Embryo zu entwickeln. Ohne dieses „fremde“ Gen: kein Mutterleib, kein Säugetier.

Doch es geht noch weiter: Rund 8 % des menschlichen Erbguts stammen von alten Retroviren, die sich einst in unsere DNA eingeschrieben haben – stille Zeugen uralter Infektionen, die uns heute womöglich mitgestalten. Selbst unser Gehirn könnte virale Spuren tragen – etwa Gene, die für die Entwicklung des Cortex entscheidend sind.

Sind wir nicht alle ein bisschen Virus?

CRISPR, das heute als revolutionäre Genschere gefeiert wird, geht auf ein uraltes Abwehrsystem von Bakterien zurück – ein genetisches Archiv vergangener Virusangriffe, aus dem Bakterien lernen, sich gegen neue Feinde zu wehren.

Manche Wissenschaftler fragen sogar: Könnten Viren an der Entstehung des Lebens selbst beteiligt gewesen sein? Einige Hypothesen vermuten, dass virusähnliche Partikel einst die ersten Moleküle waren, die genetische Information speichern und weitergeben konnten – eine Grundbedingung für Leben.

Die Ironie des Schicksals: Wir fürchten Viren als Todbringer – dabei wären wir ohne sie nicht einmal entstanden.

1.3. Gibt es Viren wirklich?

Trotz ihrer immensen Bedeutung gibt es immer wieder Zweifel an der Existenz von Viren. Wie können wir sicher sein, dass sie tatsächlich real sind? Diese Frage lässt sich nicht mit einer einfachen Beobachtung beantworten – Viren entziehen sich unserem bloßen Auge und offenbaren sich nur durch indirekte Spuren und spezialisierte Nachweismethoden.

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen wir zunächst verstehen, wie Viren agieren: Welche Mechanismen nutzen sie, um sich zu vermehren? Wie interagieren sie mit ihren Wirten? Und vor allem: Welche wissenschaftlichen Methoden gibt es, um sie sichtbar zu machen und nachzuweisen?

Die Suche nach diesen Antworten führt uns in eine faszinierende Welt aus hochentwickelten Technologien und jahrzehntelanger Forschung. In den kommenden Kapiteln werden wir Schritt für Schritt erkunden, wie Wissenschaftler Viren nachweisen – und damit der entscheidenden Frage näherkommen: Gibt es Viren wirklich?

2. Viren und ihre Mechanismen:

Einblick am Beispiel des Influenzavirus

Werfen wir zunächst einen Blick darauf, wie Viren ihre Wirtszellen „kapern“ und für ihre Vermehrung nutzen. Ein Paradebeispiel hierfür ist das Influenzavirus – nicht nur, weil es zu den am besten erforschten Viren gehört, sondern auch, weil es eindrucksvoll zeigt, wie Viren Zellen manipulieren und sich verbreiten. Die Mechanismen, die es anwendet, eröffnen uns einen idealen Einblick in die geheimnisvolle Welt der Viren und ihre vielschichtigen Wechselwirkungen mit ihren Wirten.

2.1. Wie das Influenzavirus auf Reisen geht

2.2. Die Architektur des Influenzavirus

2.3. Der Infektionsprozess des Influenzavirus

2.4. Die Anpassungsfähigkeit des Influenzavirus

2.5. Ein- und Austrittswege des Influenzavirus

2.6. In den meisten Fällen lokal begrenzte mukosale Infektion

2.7. Virenstrategie: Effiziente Vermehrung ohne rasche Zellzerstörung

2.8. Zerstörung der Wirtszelle

2.9. Selbstbegrenzung gefährlicher Viren: Warum sie selten Pandemien auslösen

2.10. Warum macht das Virus manche Menschen krank und andere nicht?

💡Hinweis: Die folgenden Kapitel bauen auf grundlegenden Kenntnissen über Zellen, den Unterschied zwischen DNA und RNA, Proteine sowie zelluläre Prozesse wie die Proteinbiosynthese auf. Falls diese Themen noch neu für dich sind, könnte ein Blick in Kapitel 2, 3 und 4 der Abhandlung „Die Wunderwelt des Lebens“ oder ähnliche Einführungstexte hilfreich sein.

Kapitel 2: Die Zelle – der Urbaustein

Kapitel 3: Proteine – die Bausteine des Lebens

Kapitel 4: Vom Code zum Protein – zelluläre Mechanismen

2.1. Wie das Influenzavirus auf Reisen geht

Das Influenzavirus ist ständig auf Achse – ein unsichtbarer Jetsetter mit erstaunlichen Ansteckungsrouten: Mal reist es first class per Nieswolke, mal trampt es über Türgriffe.

Tröpfchenflug – Erste Klasse durch die Luft

Ein Nieser genügt: Bis zu 40.000 virusbeladene Tröpfchen schießen durch die Luft – wie ein Mini-Raketenangriff auf die Umgebung (Reichweite: bis zu 2 Meter!).

Schmierattacke – Der heimliche Handshake

Türklinke, Fahrstuhlknopf, Tastatur – das Virus chillt auf Oberflächen teils stundenlang. Ein Griff, ein Wisch durchs Gesicht – und schon hat es sich per Hand-zu-Gesicht-Trick Zugang verschafft.

Mission Atemwege: Virale Invasion

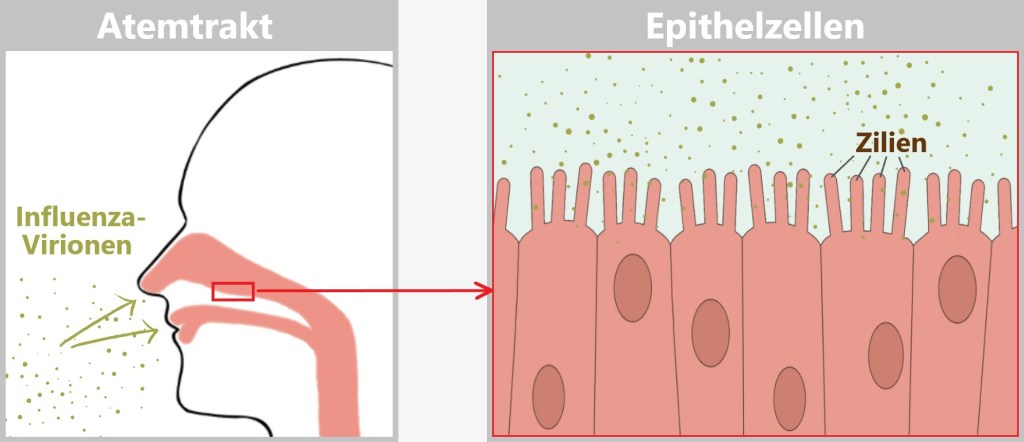

Angekommen im Atemtrakt, startet das Virus seinen Sturm auf die Epithelzellen:

Lieblingsziel: Schleimhautzellen von Nase, Rachen, Bronchien.

Warum? Hier sitzen massenhaft beliebte Rezeptoren – perfekte Andockstellen.

Folge: Innerhalb von Stunden kapert es die Zellfabrik und produziert neue Viren.

Von außen wirkt es wie ein Staubkorn mit schlechten Absichten – doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich das Influenzavirus als hochkomplexe Nanomaschine. Um zu verstehen, wie es Zellen kapert und ständig mutiert, lohnt sich ein Blick ins Innere.

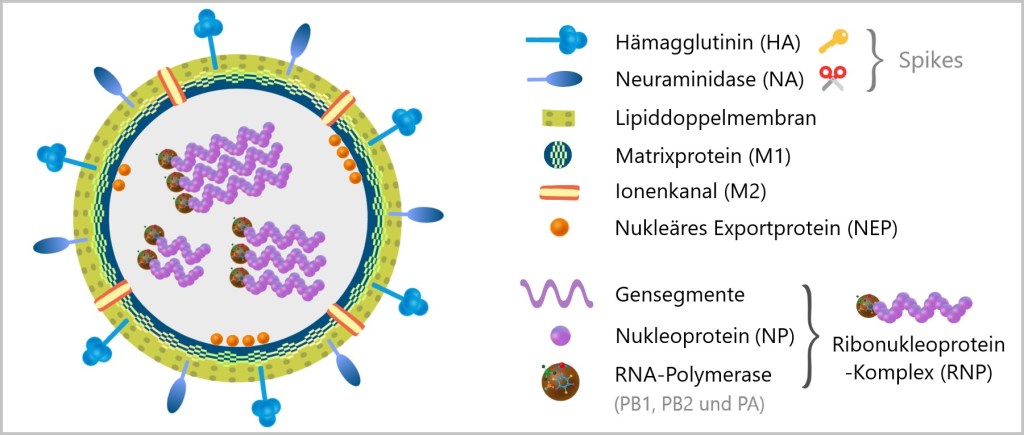

2.2. Die Architektur des Influenzavirus

Das Influenzavirus ist der Grund, warum wir mit Fieber im Bett liegen und über „die Grippe“ fluchen. Von den drei Stämmen (A, B, C) ist Typ A der gefährlichste Globetrotter: wandlungsfähig wie ein Schauspieler und unberechenbar wie Aprilwetter. Typ B und C sind dagegen eher die „Bodenständigen“ – weniger variabel und weniger gefährlich. Doch alle teilen denselben genialen Bauplan (siehe untere Abbildung).

Das Viruspartikel – dieser nur 80-120 Nanometer kleine Überlebenskünstler – ähnelt einem winzigen, kugeligen Nano-U-Boot (manchmal ist es auch oval). In seinem Inneren: das virale Erbgut aus RNA – aber mit einem besonderen Trick!

Während wir RNA oder DNA oft als langen, durchgehenden Faden kennen, besitzen Viren unterschiedliche DNA- und RNA-Strukturen. Manche haben ein einziges zusammenhängendes Molekül, andere tragen ihr Erbgut in mehrere RNA-Segmente aufgeteilt.

Die Kommandozentrale: Genom in 8 Teilen

Das Influenzavirus setzt auf die modulare Bauweise: es nutzt 8 separate RNA-Segmente – wie ein Baukasten, dessen Teile sich immer neu kombinieren lassen – perfekt für Überraschungen!

Diese RNA-Segmente sind unterschiedlich lang – vom kompakten Mini-Modul bis zur XXL-Bauanleitung – und doch perfekt aufeinander abgestimmt. Damit sie nicht wie lose Zettel im Wind verloren gehen, werden sie sorgsam eingepackt: Jedes Segment wird von einer Hülle aus Nukleoproteinen (NP) umschlungen – wie wertvolle Schriftrollen in Schutzfolie. Doch die NP-Hülle ist mehr als bloßer Schutz: Sie hilft der viralen Maschinerie, die genetische Information präzise zu lesen, zu kopieren und weiterzugeben.

Der Werkzeuggürtel: Polymerase-Komplexe

Zusätzlich bringt das Virus seine eigenen 3D-Drucker mit – die RNA-Polymerasen (bestehend aus den Untereinheiten: PB1, PB2, PA). Diese sind fest an die RNA-Segmente gebunden: wie Handwerker, die ihr Werkzeug am Gürtel tragen.

Der RNP-Komplex – das Herzstück des Virus

Jedes RNA-Segment + Nukleoproteine (NP) + Polymerase bildet einen Ribonukleoprotein-Komplex (RNP) – eine perfekt organisierte Einheit: das Steuerzentrum des Virus. Alle acht – sauber verpackt und einsatzbereit – wie ein tragbarer Werkzeugkoffer für die Zellübernahme.

Die Lipidhülle – der gestohlene Tarnumhang

Das Virus klaut sich seine äußere Schicht direkt von der Wirtszelle: eine Lipiddoppelschicht – identisch zur Zellmembran und damit die perfekte Tarnung! Direkt darunter liegt das Matrixprotein M1 – der molekulare Gerüstbauer, der alles zusammenhält. Es verbindet die äußere Hülle mit dem inneren Komplex und sorgt dafür, dass das Virus seine Form behält – wie ein Stützrahmen unter der Tarnkappe.

Die Spikes: Schlüssel & Schere

In der Virushülle befinden sich wichtige Oberflächenproteine, die wie kleine Stacheln oder Greifarme aus der Oberfläche herausragen. Diese werden „Spikes“ genannt. Das Influenzavirus besitzt zwei besonders wichtige Spikes, die ihm helfen, Zellen zu infizieren: Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA).

🔑 HA – der Türöffner: Dient als Schlüssel, um an der Wirtszelle anzudocken.

→ 18 bekannte Varianten (H1–H18)

✂️ NA – der Flucht-Helfer: Löst die Verbindung zur Wirtszelle, damit es weiterziehen kann.

→ 11 Varianten (N1–N11)

Virus-Typen: Ein Zahlenspiel

Die Kombination aus HA und NA bestimmt den Stamm:

- H1N1 (Schweinegrippe)

- H5N1 (Vogelgrippe)

- H3N2 (saisonale Grippe)

Wie bei Autokennzeichen: HA/NA-Codes verraten, welches Modell da unterwegs ist – nur eben ohne TÜV!

2.3. Der Infektionsprozess des Influenzavirus

a) Anheften des Virus an die Wirtszelle (Adsorption)

b) Eindringen in die Zelle (Endozytose)

c) Freisetzung des viralen Erbguts (Uncoating)

d) Virusreplikation – Die molekulare Fabrik

e) Zusammenbau (Assembly) der neuen Viruspartikel

f) Knospung (Budding) und Freisetzung der neuen Viren

a) Anheften des Virus an die Wirtszelle (Adsorption)

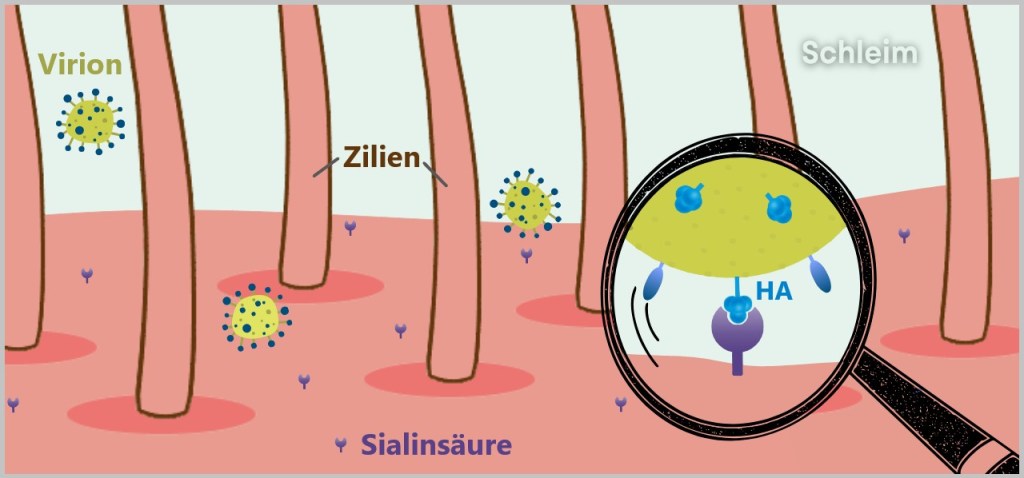

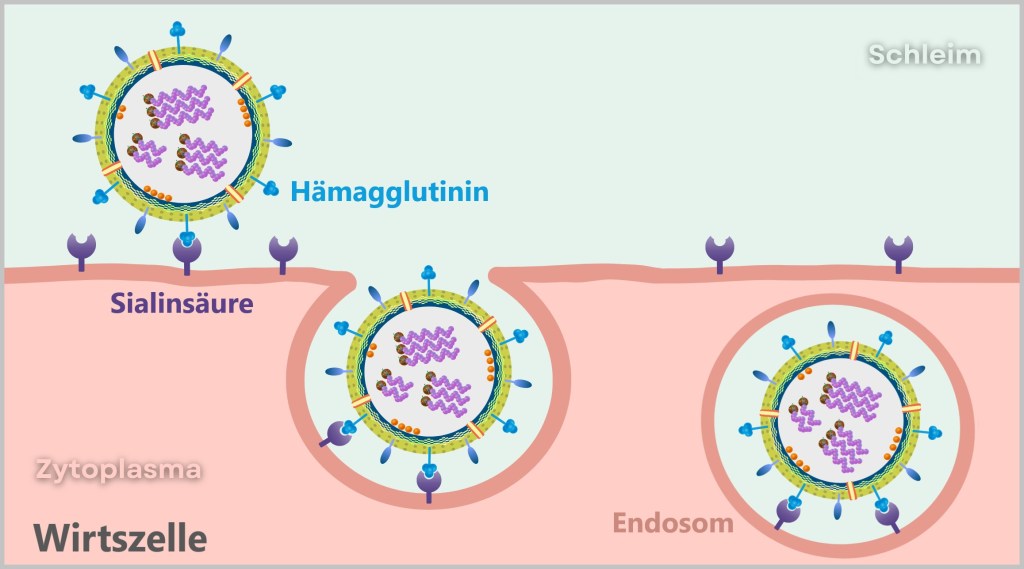

Die Oberfläche des Atemtrakts ist von einem dichten Epithel aus Schleimhautzellen ausgekleidet. Diese Zellen tragen Sialinsäure-Reste auf ihrer Oberfläche – Zuckermoleküle, die zentral für Zellkommunikation und immunologische Selbsterkennung sind (vgl. Kapitel „SELBST-Marker: Sialinsäuren“ in „Die Wunderwelt des Lebens“).

Das Influenzavirus kapert diesen Mechanismus: Sein Oberflächen-Protein Hämagglutinin (HA) bindet gezielt an die Sialinsäure der Wirtszelle – eine klassische Schlüssel-Schloss-Interaktion, die den Eintritt des Virus einleitet.

Bevor das Influenzavirus eine Zelle infizieren kann, muss es an die Wirtszelle andocken – ein entscheidender Schritt im Infektionsprozess. Doch die Epithelzellen der Atemwege sind nicht wehrlos: Ihre beweglichen Zilien (Flimmerhärchen) transportieren Fremdpartikel wie Staub, Bakterien oder Viren weg, bevor diese die Zelloberfläche erreichen können.

Die Darstellung zeigt die Größenverhältnisse an der Zelloberfläche. Die Zilien sind 5–10 Mikrometer lang, während die Schleimschicht eine Dicke von 10–100 Mikrometern aufweist. Mit nur 80–120 Nanometern ist das Viruspartikel winzig. Es muss schnell eine Zelle erreichen, bevor die Zilien es weiterbefördern.

Zwischen den Zilien gibt es freie Zellbereiche, an denen das Virus direkten Kontakt zur Zelloberfläche herstellen kann. Die Sialinsäure-Reste (1 Nanometer) auf der (Wirts-)Zellmembran dienen als Andockstelle für das HA-Protein (13 Nanometer) des Virus, das groß genug ist, um diese Strukturen zu erreichen. Das Virus kann somit die Schleimschicht durchdringen und an die Wirtszelle binden.

b) Eindringen in die Zelle (Endozytose)

Das Influenzavirus tarnt sich meisterhaft: Durch die Bindung seines Hämagglutinins an Sialinsäure-Reste imitiert es ein harmloses Nährstoffmolekül. Die Zelle fällt auf den Trick herein und initiiert ihren standardmäßigen Aufnahmemechanismus: die Endozytose.

Was folgt, ist ein molekulares Schauspiel:

Die Zellmembran stülpt sich um das gebundene Virus herum – ausgelöst durch Signalmoleküle, die eigentlich für den Nährstofftransport zuständig sind. Wie eine sich schließende Falle bildet sich eine Einbuchtung, die das Virus komplett umschließt. Mit einem letzten „Schnapp“ der Membran formt sich ein Endosom – ein Transportvesikel, das den Eindringling nun unschuldig ins Zellinnere schleust.

Was die Zelle als harmlosen Transport verbucht, entpuppt sich als Trojanisches Pferd.

Das Virus ist jetzt in der Zelle – noch eingeschlossen im Endosom – aber bereit, sein Innerstes zu entfalten.

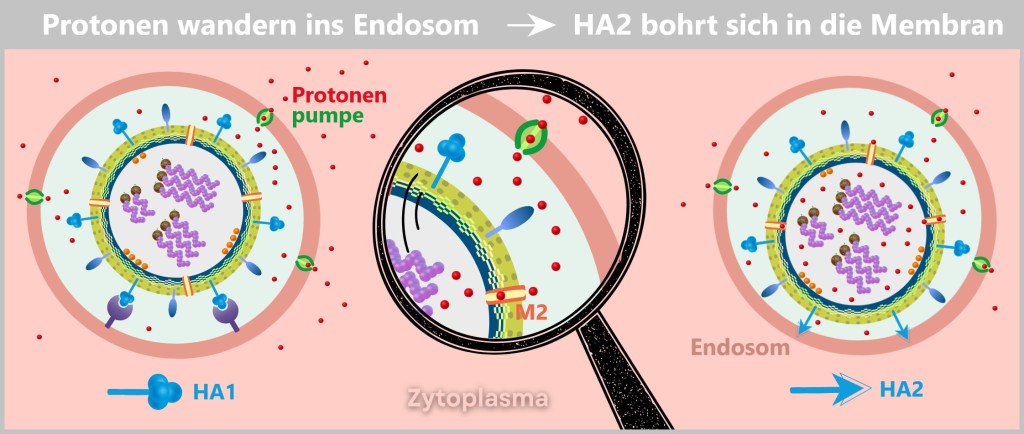

c) Freisetzung des viralen Erbguts (Uncoating)

Das frühe Endosom reift zum späten Endosom heran – einem Ort, bei dem die Zelle normalerweise unerwünschte Eindringlinge abbaut. Protonenpumpen senken dort den pH-Wert, indem sie Protonen (H⁺-Ionen) ins Innere transportieren. Damit schaffen sie eine saure Umgebung, die Verdauungsenzyme aktivieren soll.

Der saure Trick

Doch das Influenzavirus hat einen genialen Gegenplan: Die saure Umgebung löst eine dramatische Umwandlung des viralen Hämagglutinins (HA) aus. Das Protein spaltet sich – die Bindungsdomäne HA1 wird abgespalten und die Fusionsdomäne HA2 freigelegt.

Diese Fusionsdomäne HA2 ist hydrophob – sie scheut Wasser – und rammt sich wie ein Enterhaken in die Endosomenmembran. (siehe untere Abbildung).

Gleichzeitig öffnet das M2-Protein – ein viraler Ionenkanal – als heimlicher Komplize die Schleusen: Protonen strömen ins Innere des Virus und lockern die Verpackung des Erbguts.

Jetzt zieht HA2 mit unerbittlicher Kraft die Virusmembran und die Endosomenmembran zusammen. Die beiden Lipidmembranen verschmelzen; ein Mechanismus, der als Membranfusion bekannt ist. Dies geschieht, weil die Lipidmoleküle in den Membranen flexibel sind und sich neu anordnen können, um eine kontinuierliche Doppelschicht zu bilden.

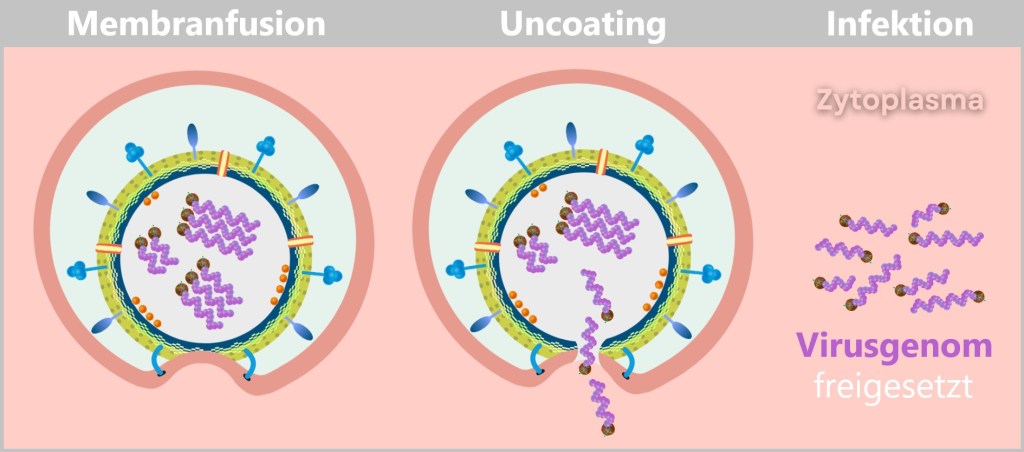

Diese Fusion schafft eine Pore – das Tor zur Freiheit für das virale Genom. Mit einem letzten, eleganten Schub gleitet die virale RNA ins Zytoplasma. Die Entkleidung – das Uncoating – ist vollendet.

Die Zelle ahnt nicht, dass sie soeben die Blaupause ihrer eigenen Unterwerfung freigesetzt hat.

Durch Membranfusion und Uncoating wird die Virushülle aufgelöst, wodurch das Genom freigesetzt wird und die Infektion beginnt.

Warum wird das Virus nicht zersetzt?

Das Virus wird nicht von den Verdauungsenzymen der Zelle abgebaut, weil der Freisetzungsprozess schnell erfolgt, bevor der Abbaumechanismus (die Aktivierung der Verdauungsenzyme) ins Spiel kommen kann. Das Virus nutzt den Prozess der pH-Senkung und die Veränderungen im Endosom, um sich schnell aus diesem zu befreien, indem es die Membranfusion auslöst und sein Erbgut direkt in das Zytoplasma der Zelle entlässt. Diese „Flucht“ aus dem Endosom ist schneller als der zelluläre Abbauprozess, weshalb das Virus nicht zersetzt wird.

d) Virusreplikation – Die molekulare Fabrik

Die virale RNA kommt nicht schutzlos daher – sie reist in High-Tech-Rüstung: Eingehüllt in schützende Nukleoproteine (NP) und ausgestattet mit der viralen Polymerase bildet jedes der acht RNA-Segmente einen hochorganisierten Ribonukleoprotein-Komplex (RNP). Diese molekularen Kommandoeinheiten sind für den Einsatz perfekt gerüstet:

- Die Nukleoproteine wirken wie ein Panzer – sie schirmen die RNA gegen zelluläre Abwehrsysteme ab.

- Die Polymerase ist das Schweizer Taschenmesser des Virus – Werkzeug für Kopieren (Replikation) und Übersetzen (Transkription) in einem.

Sobald die Ribonukleoprotein-Komplexe (RNPs) im Zytoplasma freigesetzt sind, läuft die systematische Übernahme der zellulären Produktionslinien an – die Virusfabrik geht in Betrieb. Das Genom übernimmt dabei zwei zentrale Aufgaben: Zum einen dient es als Bauplan für die Herstellung viraler Proteine (Proteinsynthese), zum anderen wird es selbst vervielfältigt (Genomreplikation) – damit jeder neue Viruspartikel seine eigene Kopie des Erbguts mit auf den Weg bekommt.

Proteinsynthese: Das virale Genom dient als Vorlage für die Synthese der Proteine, die für den Aufbau neuer Viruspartikel benötigt werden.

Genomreplikation: Gleichzeitig wird die virale RNA vervielfältigt, um die genetische Information für neue Viren bereitzustellen.

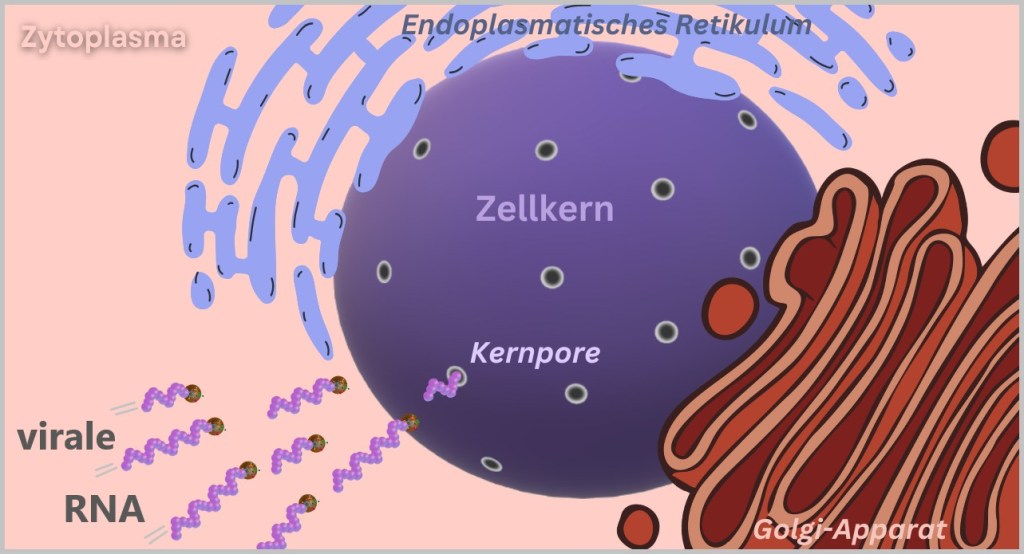

Während die meisten RNA-Viren im Zytoplasma verbleiben, hat Influenza einen cleveren Trick auf Lager: Es hijackt den Zellkern. Warum? Dort findet es optimale Bedingungen für die Replikation seiner RNA.

Der Weg dorthin ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Die RNPs manipulieren das zelluläre Transportsystem: Sie präsentieren gefälschte Importsignale – molekulare Passierscheine, die ihnen die Tür zum Zellkern öffnen. Zelluläre Importine, eigentlich zuständig für den Transport körpereigener Proteine, werden so zu ahnungslosen Schleusern. In einem Akt biologischer Täuschung werden die viralen RNPs direkt ins Kontrollzentrum der Zelle eskortiert.

Im Zellkern entfalten die RNPs schließlich ihre volle Wirkung. Die virale Polymerase beginnt ihr Doppelspiel:

- Kopieren der viralen RNA (Replikation) → Bauplan für neue Viren

- Produktion viraler mRNA (Transkription) → Bauanleitung für Proteine

Da dieser Vorgang besonders raffiniert abläuft, wird im Folgenden jeder Schritt ausführlich beschrieben.

1️⃣ Aktivierung der RNA-Polymerase – Jetzt geht’s los

Die virale Polymerase benötigt einen molekularen Zündfunken, um aktiv zu werden. Und den findet sie im Zellkern: eine biochemische Spezialzone, die sich deutlich vom Zytoplasma unterscheidet. Hohe Konzentrationen von Nukleotiden, Ionen und kernspezifischen Faktoren senden ein klares Signal: „Hier ist der Ort, um loszulegen!“ Erst in dieser Umgebung erwacht die Polymerase zum Leben. Bleibt dieser molekulare Weckruf aus, verharrt sie im Ruhezustand – getarnt als harmloses Zellbestandteilchen.

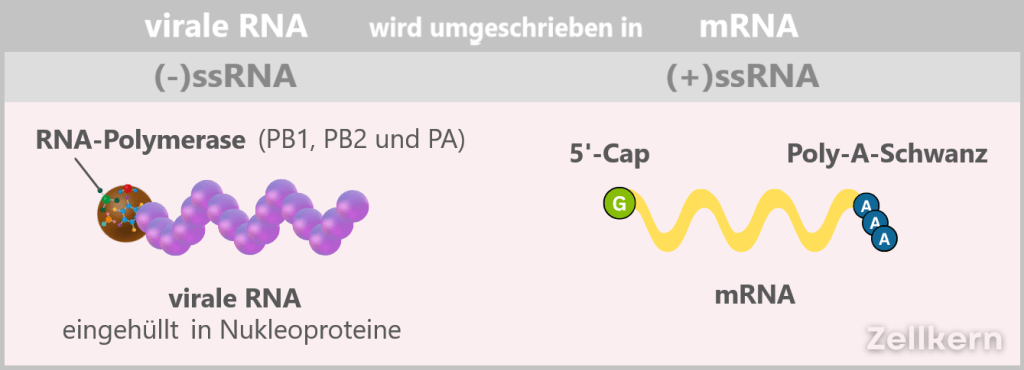

2️⃣ Ausgangssituation: (-)ssRNA – Genom in Spiegelschrift

Das Erbgut des Influenzavirus ist ein Meister der Tarnung. Statt als lesbare Bauanleitung aufzutreten, erscheint es wie ein Rätsel in Spiegelschrift: acht einzelne RNA-Segmente, negativ gepolt, ohne die typischen Merkmale einer zellulären Nachricht. Kein Absender, kein Briefkopf, kein Poststempel. Für die Zelle ist das keine Nachricht – sondern biologisches Rauschen.

Wissenschaftlich ausgedrückt:

Das virale Genom besteht aus acht segmentierten Einzelsträngen RNA (engl. single-stranded RNA = ssRNA) mit negativer Polarität: (-)ssRNA. „Negativ“ bedeutet: Diese RNA ist die komplementäre Vorlage zur mRNA (also spiegelverkehrt) und somit nicht direkt lesbar.

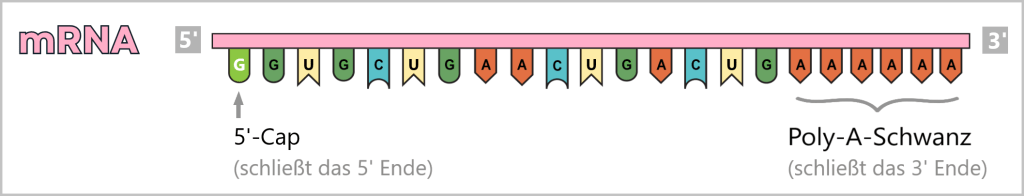

Außerdem fehlen ihr zwei entscheidende Erkennungsmerkmale: das 5′-Cap (eine Art molekularer Startknopf) und die 3′-Poly-A-Sequenz, die eine normale mRNA schützt und identifiziert.

Warum so kompliziert?

Weil es genial ist.

Mit dieser molekularen Maskerade erreicht das Virus zwei Dinge:

Unsichtbar bleiben: Die (-)ssRNA wird vom zellulären Immunsystem nicht sofort als Bedrohung erkannt. Wäre das virale Genom schon als mRNA vorhanden, würden die Alarmsysteme der Zelle anspringen.

Volle Kontrolle über die Produktion: Das Virus bettelt nicht um Hilfe der Wirtsenzyme. Weil nur die viruseigene RNA-Polymerase in der Lage ist, aus der (-)ssRNA lesbare mRNA zu erzeugen, kann das Virus exakt steuern:

➤ Wann mRNA erzeugt wird.

➤ Wie viel davon produziert wird.

➤ Welche Segmente priorisiert werden.

Kurz gesagt: Was aussieht wie ein kryptisches Puzzle ist in Wahrheit ein hochpräziser Kontrollmechanismus – ein Bauplan, der sich erst dann offenbart, wenn die virale Maschinerie bereit ist – und das Immunsystem noch schläft.

3️⃣ Aus (-)ssRNA wird (+)ssRNA (die mRNA)

Die virale Polymerase steht bereit, die (-)ssRNA in lesbare mRNA umzuschreiben – doch es fehlt der Startknopf. Ohne den 5′-Cap bleibt die Maschinerie stumm.

Lösung? Diebstahl auf Nano-Ebene.

Dieser raffinierte Trick heißt Cap-Snatching – oder auf Deutsch: „Kappen-Schnappen“.

Der Coup im Detail

Die Polymerase-Untereinheit PB2 streift durch die zellulären mRNAs wie ein gerissener Dieb auf der Suche nach dem wertvollsten Schmuckstück. Ihr Ziel: Die 5′-Kappe, das universelle „Siegel“ für zelluläre Proteinfabriken. Ihre Komplizin, PB1 – die „molekulare Schere“ – trennt die Kappe mitsamt 10–15 Nukleotiden ab – ein perfekter Primer für die virale Transkription. Die gestohlene Kappe wird an die virale RNA geheftet. Die Zelle glaubt, sie habe eine legitime mRNA vor sich – und startet die Produktion viraler Proteine. Die gekappte Wirts-mRNA wird hingegen abgebaut – die zelluläre Proteinproduktion bricht zusammen.

Parallel erhält die virale mRNA am 3′-Ende einen Poly-A-Schwanz, der sie stabilisiert und schützt.

Warum dieser Trick so brillant ist

✅ Energieersparnis: Das Virus nutzt vorhandene Ressourcen – kein Aufwand für eine eigene Kappen-Synthese.

✅ Sabotage: Der Abbau der zellulären mRNAs legt die Wirtsabwehr lahm.

✅ Tarnung: Die gestohlene Kappe tarnt virale mRNA als „harmlose“ zelluläre Botschaft.

Die Folgen des Raubzugs

Die Zelle verliert ihre eigenen Baupläne – und produziert nun virale Proteine auf Hochtouren.

Das Virus gewinnt doppelt: Schnelle Vermehrung und Schwächung der Gegnerin.

Dieser Prozess ist ein Klassiker der Virologie – ein Paradebeispiel dafür, wie Viren ihre Wirtszellen zu Marionetten machen.

Am Ende entstehen zahlreiche „nackte“ (+)ssRNA-Stränge im Zellkern, die direkt als mRNA für die Translation – also die virale Proteinproduktion und Genomvermehrung – genutzt werden.

4️⃣ Die Virus-Produktion läuft heiß

Die frisch gekappten viralen mRNAs verlassen den Zellkern – ausgerüstet mit gestohlener Signatur und Poly-A-Schwanz. Im Zytoplasma erwarten sie die Ribosomen, die ahnungslos die Baupläne des Feindes abarbeiten.

Die Beute: Eine ganze Proteinfabrik

Die Ribosomen produzieren virale Proteine am Fließband – darunter:

Hämagglutinin (HA): Der Schlüssel zum Zelleintritt – der unentbehrliche Türöffner.

Neuraminidase (NA): Der Befreier neuer Viren – die scharfe molekulare Schere.

Matrixprotein (M1): Die stabile Hülle für das Virusinnere – der Gerüstbauer.

Ionenkanalprotein (M2): Der pH-Wächter – reguliert das Säuremilieu im Virus.

RNA-Polymerase: Die Kopiermaschine – eine virale Druckerpresse.

Nukleoprotein (NP): Die Bodyguards – verpacken und schützen die RNA-Segmente.

Nukleäres Exportprotein (NEP): Der Spediteur – sorgt für den Transport viraler RNPs aus dem Zellkern.

Diese frisch hergestellten Proteine sind bereit für den finalen Akt: die Montage neuer Virenpartikel.

5️⃣ Rückkehr in den Zellkern

Nach ihrer Produktion im Zytoplasma machen sich die meisten viralen Proteine zurück auf den Weg zum Zellkern – der Kommandozentrale der Virusreplikation. Ausgenommen sind nur die Oberflächenstars Hämagglutinin (HA), Neuraminidase (NA) und das Ionenkanalprotein M2, die direkt an der Zellmembran ihre Einsätze haben.

Die übrigen Virenakteure kehren ins Hauptquartier zurück, um neue Befehle abzuholen und die End-Mission vorzubereiten.

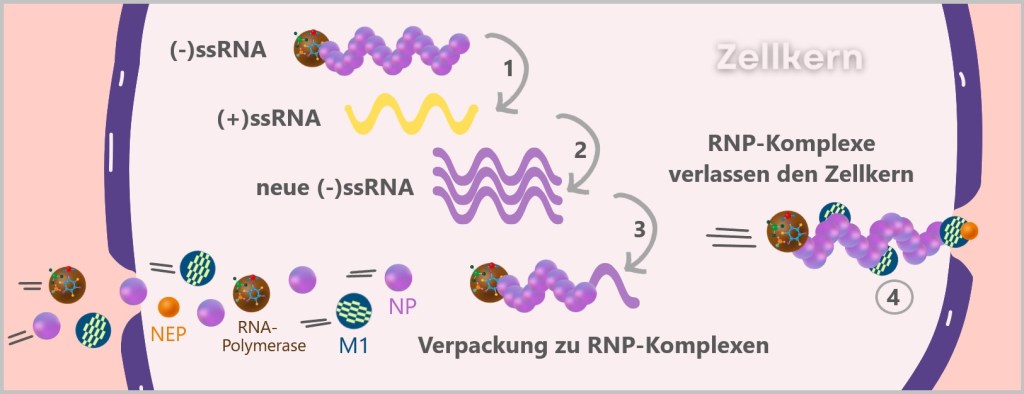

1) An freien Ribosomen im Zytoplasma wird die mRNA in virale Proteine wie RNA-Polymerase, Matrixproteine (M1), Nukleoproteine (NP) und nukleäre Exportproteine (NEP) übersetzt.

2) Diese Proteine wandern anschließend zurück in den Zellkern, um an der Replikation und Verpackung des viralen Genoms mitzuwirken.

3) An den festen Ribosomen des endoplasmatischen Retikulums (ER) werden die Oberflächenproteine (HA und NA) und das Ionenkanalprotein (M2) synthetisiert. Diese Proteine gelangen nach ihrer Herstellung zum Golgi-Apparat, wo sie weiter modifiziert und für den Einbau in die virale Hülle vorbereitet werden.

6️⃣ Die Genom-Kopierfabrik: (+)ssRNA → neue (-)ssRNA

Während im Zytoplasma fleißig virale Proteine vom Band laufen, läuft im Zellkern die Geheimoperation „Genom-Vervielfältigung“:

Frisch gebildete RNA-Polymerasen schnappen sich die neu synthetisierten (+)ssRNA-Stränge und übersetzen sie zurück in virale Spiegelschrift – heraus rollen neue (-)ssRNA-Stränge. Die Polymerase bleibt daran gebunden als integrierte Druckerpresse für künftige Einsätze.

Nichts bleibt dem Zufall überlassen: Noch während der genetische Code rückübersetzt wird, umhüllen Nukleoproteine (NP) die entstehende (-)ssRNA – sie hat nicht einmal eine Sekunde, um „nackt“ zu sein – kein Risiko, dass die zelluläre Überwachung zugreift. Die frisch kopierten RNA-Segmente werden sofort verpackt und versiegelt: Zusammen mit der Polymerase bilden sie wieder vollständige Ribonukleoprotein-Komplexe (RNPs) – ein komplett ausgestattetes Genom-Modul, bereit für die nächste Generation Virus.

Sobald die acht Segmente verpackt sind, übernimmt das virale Logistik-Team: NEP (Exportprotein) und M1 (Matrixprotein) markieren die RNPs für den Abtransport. Sie schleusen sie durch die Kernporen – die streng bewachten Grenzübergänge der Zelle – direkt ins Zytoplasma. Mission: Montagehalle.

1) Die virale RNA-Polymerase nutzt die (-)ssRNA als Vorlage und synthetisiert daraus eine komplementäre (+)ssRNA.

2) Diese (+)ssRNA dient nun als Matrize für die erneute Synthese von viraler (-)ssRNA – also der eigentlichen Erbinformation für neue Viruspartikel.

3) Bereits während der Synthese wird die neue (-)ssRNA von Nukleoproteinen (NP) umhüllt und mit Polymerase, M1 und NEP zum sogenannten RNP-Komplex verpackt – stabil und bereit zum Export.

4) Die fertigen RNP-Komplexe verlassen den Zellkern über die Kernporen und wandern ins Zytoplasma – dort beginnt bald der Zusammenbau neuer Viren.

Wie eine Schwarzdruckerei im Hinterzimmer: Die Polymerase produziert ununterbrochen Kopien, die NP-Proteine verpacken sie sofort – und Schleuser (NEP/M1) schmuggeln sie unauffällig hinaus.

Während die Zelle ahnungslos ihre Ressourcen verheizt, steht der eigentliche Showdown noch bevor…

e) Zusammenbau (Assembly) der neuen Viruspartikel

Nachdem alle Bauteile produziert sind, beginnt im Zytoplasma die koordinierte Endmontage – ein Prozess so präzise wie die Konstruktion einer Raumsonde: Jedes Teil muss perfekt sitzen, sonst hebt nichts ab.

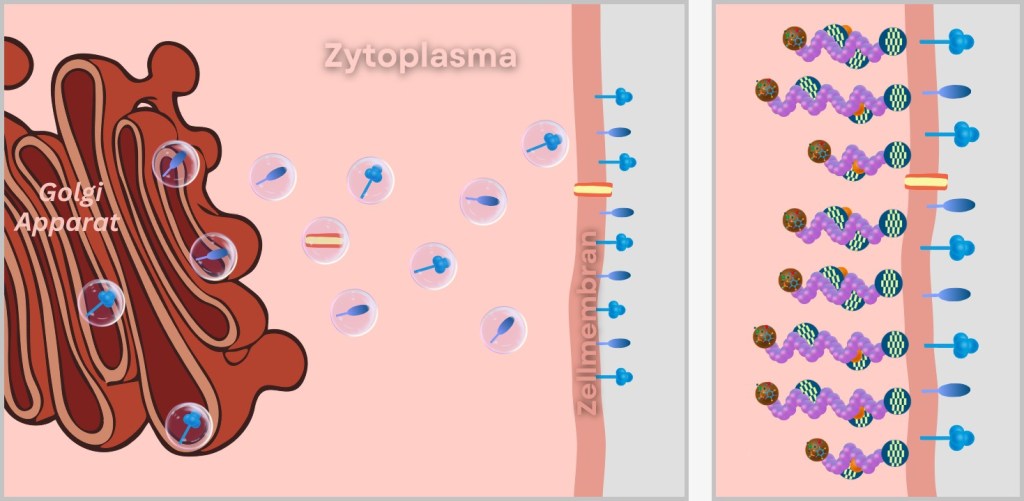

Die Oberflächenproteine HA & NA reisen über den Golgi-Apparat – die „Verpackungsabteilung“ der Zelle – zur Zellmembran (untere Abb. links). Dort verankern sie sich in der Lipiddoppelschicht, wie Türgriffe und Rettungsscheren, die aus der Hülle eines künftigen Viruspartikels ragen.

Auch die Ribonukleoprotein-Komplexe (RNPs) machen sich auf den Weg, bereits im Schlepptau der Matrixproteine M1, die als Logistikmanager fungieren. Ihre Aufgabe: Die wertvolle Fracht zielsicher zu den HA/NA-bestückten Membranbereichen zu navigieren (untere Abb. rechts).

An der Zellmembran fügt sich das virale Puzzle Stück für Stück zusammen: Die RNPs ordnen sich unter der mit HA/NA gespickten Membran an. Die Matrixproteine helfen dabei, die RNPs mit den Bereichen der Zellmembran in Kontakt zu bringen.

Links: Einbau der viralen Oberflächenproteine (HA und NA) und des Ionenkanalproteins (M2) in die Zellmembran.

Rechts: Transport der Ribonukleoprotein-Komplexe (RNPs) zur Zellmembran und Bindung an die entstehende Virushülle.

Und jetzt – Trommelwirbel – ist alles bereit für den großen Ausbruch!

f) Knospung (Budding) und Freisetzung der neuen Viren

An der Zellmembran formt sich eine Ausstülpung – wie eine Seifenblase mit tödlicher Fracht. Doch was so spielerisch aussieht, ist präzise Choreografie:

➤ Virusproteine drängen nach außen, die Lipidschicht wölbt sich zum perfekten „Virus-Paket“.

➤ Matrixproteine (M1) spannen die Membran wie ein Trampolin – stabil, aber flexibel genug für den Absprung.

➤ Die Wirtslipide schließen sich zur getarnten Hülle – das Virus verpackt sich selbst.

Doch noch ist es nicht frei. An der Zelloberfläche lauern Sialinsäure-Fesseln – normalerweise HAs Lieblings-Ankerplatz. Ohne Gegenwehr würde das Virus kleben bleiben wie Kaugummi unter der Schuhsohle.

Neuraminidase (NA) greift ein: Die molekulare Schere zerschnippelt die Sialinsäure-Reste auf der Zelloberfläche. Kein Haften, kein Zurück – freie Bahn zur nächsten Zelle.

Wie ein Gefängnisausbruch mit Style: M1 lockert die Gitterstäbe, NA durchtrennt die Alarmsysteme – und weg sind sie! Final Countdown für die Virus-Crew! Alle Systeme go – HA/NA check, RNPs check, Lipidpanzer check. Startsequenz initiiert in 3…2…1… Budding!

Left: Budding of the virus at the cell membrane. Right: Release of the newly formed virus particle.

Das folgende Video fasst den Replikationszyklus des Influenzavirus noch einmal gut verständlich zusammen.

Nach der Infektion einer Wirtszelle durch ein einziges Influenzavirus entstehen typischerweise Hunderte bis Tausende neuer Viruspartikel. Die genaue Anzahl variiert und hängt von verschiedenen Faktoren wie dem Virusstamm, der Art der Wirtszelle und den zellulären Bedingungen ab.

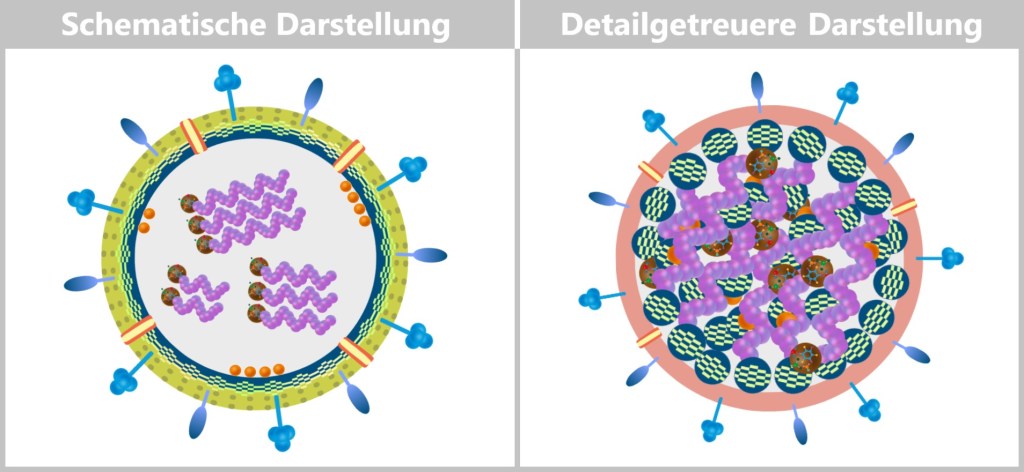

Vereinfachte und reale Darstellung der Virusstruktur

In den ersten Abbildungen dieses Textes wurde die Struktur des Influenzavirus zur besseren Übersicht vereinfacht dargestellt (siehe untere Abbildung links). Das Matrixprotein bildet in diesen Darstellungen eine kugelige, netzartige Ringstruktur, die das virale Genom umgibt. Diese vereinfachte Darstellung soll die komplexen Prozesse der Virusvermehrung leichter nachvollziehbar machen.

Links: Schematische Darstellung zur Verdeutlichung des Virusaufbaus

Rechts: Detailgetreuere schematische Darstellung der Virionenstruktur

In den folgenden Abbildungen wurde jedoch die Struktur der neuen Virionen näher an der biologischen Realität gezeigt. Dabei sind die Matrixproteine nicht als durchgehender Ring abgebildet, sondern befinden sich in einzelnen Einheiten, die sowohl an die innere Lipidschicht binden als auch lose mit den Ribonukleoprotein-Komplexen (RNPs) verknüpft sind. Zudem spiegelt die Farbgebung der Lipidschicht die Herkunft aus der Zellmembran der Wirtszelle wider (siehe obere Abbildung rechts).

Die RNPs, die das virale Genom darstellen, liegen im Inneren als lockeres Bündel vor – nicht streng parallel, sondern flexibel angeordnet mit unterschiedlich ausgerichteten Enden. Die Matrixproteine (M1) halten dieses Bündel zusammen und verbinden es mit der Lipidschicht, wodurch das Virion seine Form und Stabilität erhält.

2.4. Die Anpassungsfähigkeit des Influenzavirus

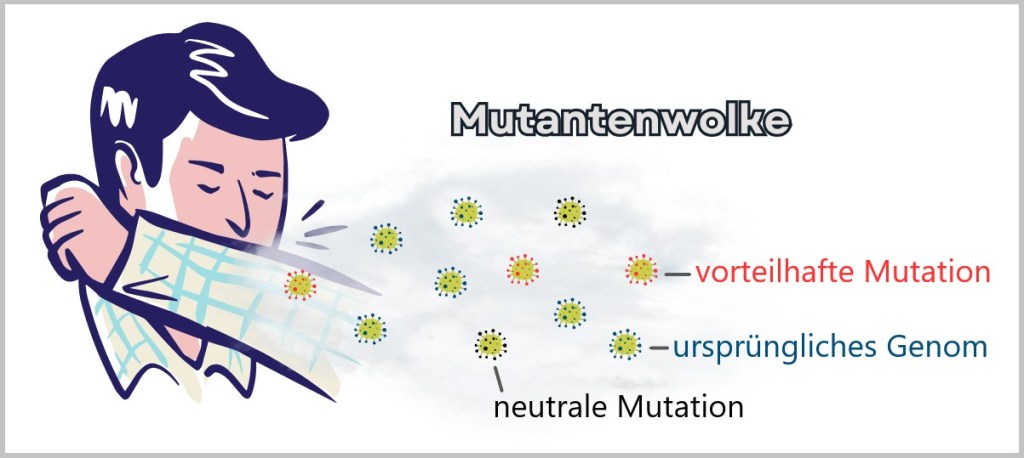

Viren – insbesondere RNA-Viren wie das Influenzavirus – mutieren außergewöhnlich schnell. Der Grund liegt in ihrer fehleranfälligen Replikationsmaschinerie: Die virale RNA-Polymerase besitzt keinen Mechanismus zur Korrektur von Kopierfehlern, wie es bei der DNA-Replikation in menschlichen Zellen der Fall ist. Dadurch entstehen bei jeder Vervielfältigung zufällige Mutationen – kleine Veränderungen im genetischen Material des Virus.

Innerhalb einer infizierten Person bildet sich so eine Vielzahl leicht unterschiedlicher Viruspartikel. Die meisten Mutationen sind neutral, das heißt, sie beeinflussen weder die Funktionsweise des Virus noch seine Fähigkeit, sich zu vermehren. Einige Mutationen sind jedoch nachteilig und führen dazu, dass das Virus weniger effizient repliziert oder gar nicht mehr infektiös ist – diese Varianten verschwinden rasch durch natürliche Selektion.

Doch manche Mutationen verschaffen dem Virus einen Überlebensvorteil, insbesondere wenn sie die Oberflächenproteine Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA) betreffen. Diese Proteine sind zentrale Angriffspunkte des Immunsystems: Der Körper produziert Antikörper, die spezifisch an sie binden und das Virus neutralisieren. Verändert sich jedoch die Struktur von HA oder NA durch Mutationen, können die Antikörper das Virus schlechter erkennen. Das Virus wird sozusagen „unsichtbar“ für die Immunabwehr und kann sich weiterhin vermehren und ausbreiten.

Diese ständige Anpassung erklärt, warum Grippeviren jedes Jahr erneut Infektionswellen auslösen und es schwierig ist, dauerhafte Impfstoffe gegen Influenza zu entwickeln.

Das Influenzavirus existiert nicht als starre genetische Einheit, sondern als eine sogenannte Mutantenwolke (Quasispecies) – eine dynamische Population von Virusvarianten, die durch kontinuierliche Mutationen entsteht. Diese genetische Vielfalt ist der Schlüssel zu seinem Überleben: Natürliche Selektion sorgt dafür, dass sich jene Varianten durchsetzen, die unter den gegebenen Bedingungen am erfolgreichsten sind. Diese hohe Anpassungsfähigkeit des Influenzavirus zeigt eindrucksvoll, wie Evolution in Echtzeit abläuft.

Das Influenzavirus muss sich ständig durch Mutationen verändern, um weiterhin als Grippevirus zu existieren. Die hohe Mutationsrate führt zu einer Vielzahl leicht unterschiedlicher Viruspartikel innerhalb einer infizierten Person.

2.5. Ein- und Austrittswege des Influenzavirus

Influenzaviren nutzen die Schleimhautoberflächen der Atemwege als Eintrittspforte, da Schleimhäute die Grenze zwischen der äußeren Umwelt und unserem Körperinneren darstellen. Viele Viren starten ihre Infektion über die Interaktion mit den Epithelzellen dieser Schleimhäute, um sich gezielt in ihrem Wirt zu verbreiten. [Virus Infection of Epithelial Cells]

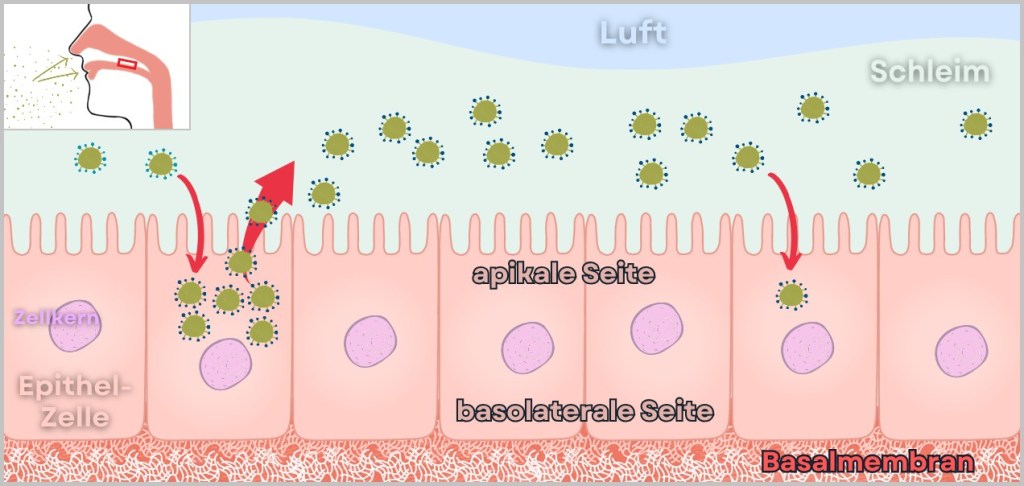

Wie in der unteren Zeichnung dargestellt, gelangt das Influenzavirus über die Luft in die Atemwege – in Nase, Rachen und Lunge – und bindet an die apikale Seite (obere Seite) der Epithelzellen, die zur äußeren Umgebung hin orientiert ist. Diese apikale Seite ist mit feinen, haarartigen Strukturen, den Zilien, bedeckt, die Schleim und Fremdpartikel transportieren. Die gegenüberliegende, basolaterale Seite der Zelle ist dem darunterliegenden Gewebe zugewandt und mit der Basalmembran verbunden, die sie am Bindegewebe verankert.

Auch die Freisetzung der neugebildeten Influenzaviren erfolgt gezielt an der apikalen Seite. Durch diese Anordnung können sich die Viren in die Umgebung verbreiten, etwa über Tröpfchen beim Husten oder Niesen, und dadurch leicht neue Wirte infizieren. Diese apikale Freisetzung stellt einen evolutionären Vorteil dar, da sie die Effizienz der Übertragung deutlich steigert.

2.6. In den meisten Fällen lokal begrenzte mukosale Infektion

Influenzaviren sind auf Infektionen der Schleimhautoberfläche spezialisiert. Ihre Infektion bleibt daher meist lokal auf die Epithelzellen der Atemwege, das heißt, auf eine mukosale Infektion beschränkt. Das Virus breitet sich entlang der apikalen Seite der Epithelzellen von Zelle zu Zelle aus, ohne dabei in tiefere Gewebeschichten zu gelangen. Selbst bei einer Ausbreitung von den oberen Atemwegen bis hin zur Lunge bleibt die Infektion auf die Schleimhautoberfläche begrenzt.

Die basolaterale Seite der Epithelzellen bleibt in der Regel unberührt, da sie für die Virusübertragung keine Rolle spielt. Würde das Virus aus der basolateralen Seite der Wirtszelle austreten, könnte es ins umliegende Gewebe und letztlich in das Blut- oder Lymphsystem gelangen, was zu einer systemischen Infektion führen könnte. Für Influenzaviren wäre dies jedoch von Nachteil, da sie dann einer stärkeren Immunabwehr ausgesetzt wären und die Übertragung über die Atemwege erschwert würde.

In seltenen Fällen – besonders bei stark geschwächten Personen – kann das Virus jedoch die Epithelbarriere durchbrechen und in das darunterliegende Gewebe sowie in Blut- oder Lymphgefäße eindringen und zu einer systemischen Infektion führen.

Die Schleimhaut besteht aus mehreren Schichten: Epithelzellen bilden die äußere Schutzschicht, die Basalmembran trennt als dünne Barriere, die Lamina propria stützt mit Gewebe und Immunzellen, die Endothelzellen bilden die Wand der Blutgefäße, und das Blutgefäß führt ins Körperinnere.

Links – Mukosale Infektion (begrenzt auf die Schleimhaut): Das Virus infiziert Epithelzellen ausschließlich über die apikale Seite. Es verbleibt in der Schleimhaut, wobei es von Zelle zu Zelle entlang der apikalen Oberfläche weitergegeben wird. Die Basalmembran und darunterliegende Gewebe wie die Lamina propria bleiben intakt. Eine mukosale Infektion ist lokal begrenzt und begünstigt die Übertragung über die Schleimhäute, etwa durch Atemwege.

Rechts – Systemische Infektion (Ausbreitung über das Blut): Das Virus tritt auf der apikalen Seite in die Epithelzellen ein, verlässt sie jedoch über die basolaterale Seite. Es durchdringt die Basalmembran und bewegt sich durch die Lamina propria, entweder durch Wanderung oder durch Infektion der dortigen Zellen. Schließlich erreicht es ein Blutgefäß, indem es durch Spalten zwischen Endothelzellen oder durch direkte Infektion der Endothelzellen in das Gefäßsystem eindringt. Der Eintritt des Virus in die Blutbahn markiert den Übergang zu einer systemischen Infektion. Eine systemische Infektion ist kritisch, weil das Virus über das Blut den ganzen Körper erreichen kann und so lebenswichtige Organe wie Lunge, Herz oder Gehirn schädigen könnte.

2.7. Virenstrategie: Effiziente Vermehrung ohne rasche Zellzerstörung

Manche Viren – darunter auch Influenzaviren – sind erstaunlich ökonomisch: Statt ihre Wirtszelle sofort zu zerstören, nutzen sie deren Ressourcen möglichst effizient aus. Warum die Wohnung abfackeln, wenn man monatelang kostenlos wohnen kann? Solange die Zelle intakt bleibt, liefert sie alles, was das Virus zur Replikation braucht: Energie, Enzyme, Bausteine. Und auch das Immunsystem merkt erst später, dass was faul ist – denn wo nichts brennt, wird kein Alarm ausgelöst. Diese Strategie verlängert das Leben der infizierten Zelle, verzögert die Immunantwort – und maximiert die Produktion neuer Viren.

Viren-Weisheit: Die besten Parasiten bleiben unterm Radar!

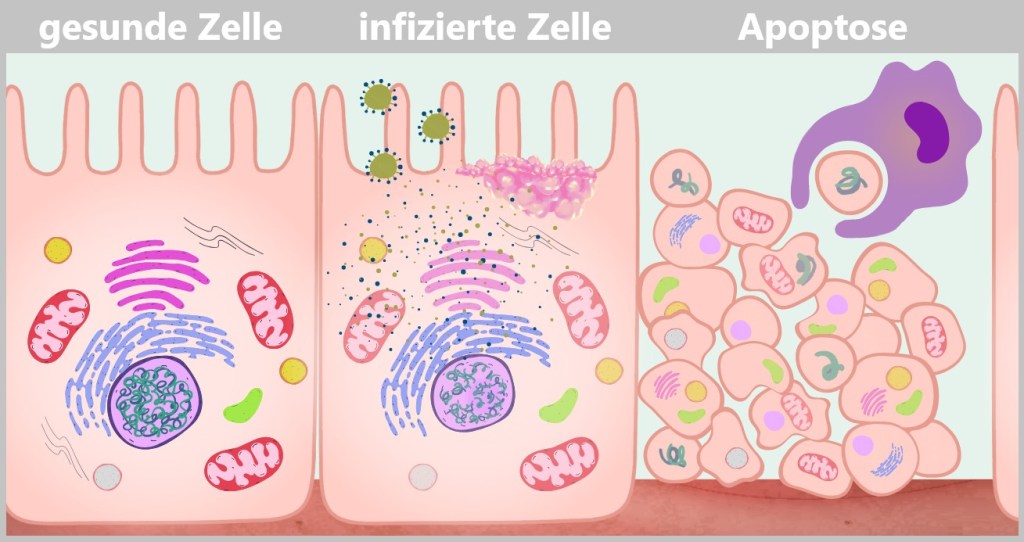

2.8. Zerstörung der Wirtszelle

Was mit listiger Schonung beginnt, endet in molekularem Burnout: Die infizierte Zelle erleidet letztlich den Zelltod. Dieser tritt ein, wenn die Zelle entweder durch die Massenproduktion der Viren überlastet und strukturell geschädigt wird, durch zelluläre Schutzmechanismen in den programmierten Zelltod (Apoptose) übergeht oder vom Immunsystem gezielt eliminiert wird. Diese charakteristischen Veränderungen der Wirtszelle durch das Virus werden als zytopathische Effekte (CPE) bezeichnet. Dieser gesamte Prozess kann bereits innerhalb von 24 Stunden nach der Infektion stattfinden.

Um den Zelltod durch Influenzaviren besser zu verstehen, betrachten wir die drei Mechanismen, durch die die Wirtszelle schließlich zerstört wird.

a) Überlastung und strukturelle Schädigung

b) Apoptose: Programmierter Zelltod zur Virusbekämpfung

c) Immunantwort: Zerstörung durch das Immunsystem

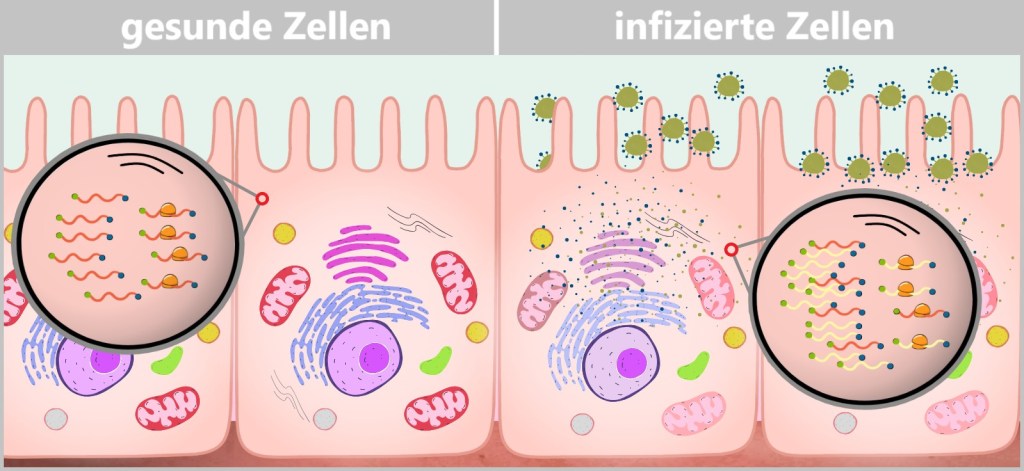

a) Überlastung und strukturelle Schädigung

Das Virus übernimmt die zellulären Prozesse zur Produktion seiner eigenen Bestandteile. Mit jeder neuen Generation viraler Proteine und RNA wird die Energie und Ressourcenkapazität der Zelle zunehmend aufgebraucht. Da die Zelle praktisch nur noch für die Virusvermehrung arbeitet, kommen ihre eigenen überlebenswichtigen Prozesse zum Erliegen. Die Zelle wird zur ausgepressten Zitrone – Ribosome laufen heiß, Mitochondrien kollabieren.

Links: Gesunde Zelle mit funktionierender zellulärer Maschinerie. Die körpereigene mRNA (orange) wird von den Ribosomen gelesen, um Proteine für die Zellfunktionen herzustellen. Die Zelle zeigt eine lebhafte Färbung, die auf die volle Ressourcenkapazität und Energie hinweist. Rechts: Virusinfizierte Zelle, stark belastet durch die Produktion viraler Bestandteile. Die virale mRNA (gelb) verdrängt zunehmend die körpereigene mRNA, und die Ribosomen lesen überwiegend virale Anweisungen für die Virusvermehrung. Die blasse Färbung der Zellorganellen symbolisiert die Erschöpfung der Energiereserven und die Überlastung der Zelle.

Während der Knospung an der Zellmembran – wenn neue Viruspartikel die Zelle verlassen – wird die Zellmembran mehrfach durchbrochen und verformt. Dieser Prozess führt letztlich zur Zerstörung der Membranintegrität, wodurch die Zelle ihre Stabilität und ihre schützenden Funktionen verliert. Die Zelle stirbt schließlich durch den unaufhörlichen Ressourcenverbrauch und den strukturellen Zerfall infolge der Virusfreisetzung.

Während des Knospens bildet die Membran kleine Ausstülpungen, aus denen die neuen Viren freigesetzt werden. Jedes Knospungsereignis entzieht der Zellmembran kleine Teile ihrer Lipiddoppelschicht, da die neu entstehenden Viren Membranmaterial der Wirtszelle als ihre Hülle verwenden. Nach wiederholten Virusfreisetzungen ist die Membran deutlich ausgedünnt und strukturell geschwächt, die Membran zeigt oft Verformungen und Unebenheiten. Die dauerhafte Belastung durch die Knospung führt dazu, dass die Membran poröser und anfälliger wird. Die Zelle verliert zunehmend die Fähigkeit, ihren inneren Zustand zu regulieren und kann ihre selektive Durchlässigkeit für Ionen und Moleküle kaum noch aufrechterhalten. Da die Membran fortwährend geschädigt wird, geht ihre strukturelle Stabilität verloren. Letztlich kann die Membran so stark beeinträchtigt werden, dass sie reißt oder zerfällt, was zum Zelltod führt.

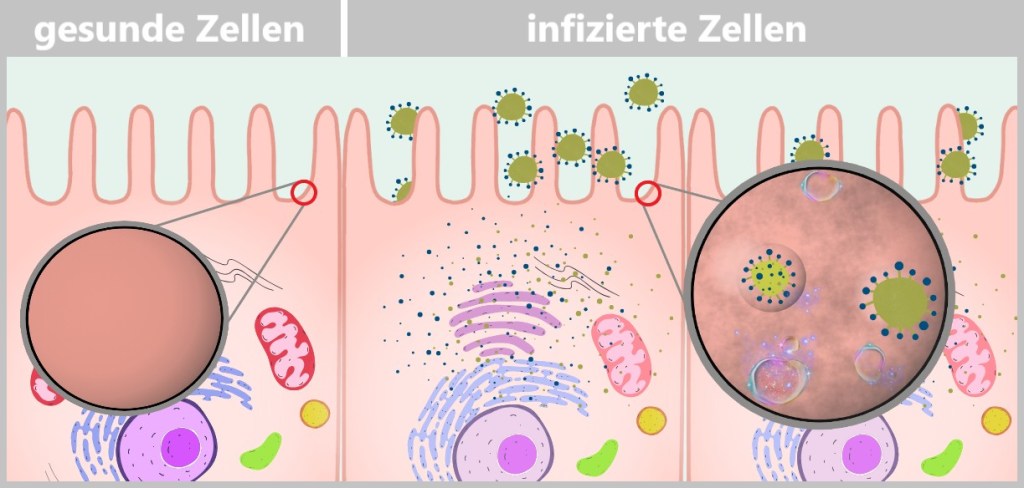

b) Apoptose: Programmierter Zelltod zur Virusbekämpfung

Wenn eine Zelle merkt, dass sie gekapert wurde, zieht sie manchmal die Notbremse – und opfert sich für das größere Ganze: Sie bringt sich selbst um, um die Ausbreitung zu stoppen. Der Plan: Den Feind mit ins Grab nehmen. Statt mit einem Knall zu sterben, zerfällt die Zelle kontrolliert in kleine Fragmente, die sogenannte Apoptose-Körper bilden, welche anschließend von Immunzellen abgebaut werden.

Dabei laufen präzise Prozesse ab: Die DNA wird zerschnitten, die Zellmembran bildet typische blasenartige Ausstülpungen (sogenannte Blebbing), die inneren Strukturen werden fein säuberlich recycelt. Die Zelle stirbt still – und schützt damit den Organismus.

Dieser Mechanismus beweist – Zellen haben mehr Ehre als manche Regierungen!

Gesunde Zelle: Links ist eine intakte Zelle dargestellt, deren Zellmembran und Zellkern unversehrt sind. Der Zellkern enthält vollständige DNA-Stränge, und die Zelle zeigt keine Anzeichen von Stress oder Schädigung.

Infizierte Zelle – Einleitung der Apoptose: Im mittleren Abschnitt beginnt die Zelle sichtbare Veränderungen zu zeigen. Die Zellmembran bildet blasenartige Ausstülpungen (Blebbing), und der Zellkern schrumpft. Innerhalb des Zellkerns sind DNA-Bruchstücke sichtbar, die durch apoptotische Prozesse entstehen. Diese Phase stellt den Übergang von einer funktionierenden Zelle zu ihrem kontrollierten Zerfall dar.

Apoptose: Rechts zerfällt die Zelle in mehrere kleine Fragmente, sogenannte Apoptose-Körper. Im Hintergrund ist eine Immunzelle (Makrophage) dargestellt, die diese Fragmente aufnimmt und abbaut. Dies verhindert die Freisetzung viraler Bestandteile und schützt das umliegende Gewebe vor einer weiteren Infektion.

c) Immunantwort: Zerstörung durch das Immunsystem

Sobald das Immunsystem eine virusinfizierte Zelle entdeckt, schlägt es Alarm – und das heißt Ärger für das Virus! Spezialisierte Kämpfer wie natürliche Killerzellen (NK-Zellen) und zytotoxische T-Zellen stürzen sich ins Gefecht. Sie erkennen die infizierten Zellen anhand viraler Proteinsignale, die wie Warnflaggen auf der Zell-Oberfläche wehen. Mit tödlicher Präzision setzen sie toxische Moleküle frei, zerstören die Zelle und bremsen so die Virusvermehrung aus!

Wer mehr über diese faszinierende Abwehrschlacht wissen will, findet Details in „Die Wunderwelt des Lebens“, besonders in Kapitel 5.3 d) „Natürliche Killerzellen“ und Kapitel 5.5.7 b) „Zytotoxische T-Zellen“.

NK-Zellen und zytotoxische T-Zellen sind ein unschlagbares Team – sie jagen und eliminieren virale Bedrohungen und halten die Infektion in Schach.

Regeneration der Epithelzellen

Wie bereits erwähnt, befällt das Influenzavirus vor allem die Epithelzellen der Atemwege – insbesondere die Zellen der Nasenschleimhaut, der Bronchien und der Lungenbläschen (Alveolen). Durch die Virusvermehrung sowie die Immunabwehr, insbesondere durch natürliche Killerzellen (NK-Zellen) und zytotoxische T-Zellen, werden viele dieser Zellen stark geschädigt oder zerstört.

Sobald die akute Infektion eingedämmt ist, setzt der Reparaturprozess ein: Spezialisierte Stammzellen beginnen mit der Regeneration des Gewebes. Sie vermehren sich und entwickeln sich zu den verschiedenen Epithelzelltypen, die für die Wiederherstellung der Atemwege benötigt werden.

- Obere Atemwege (Nase, Bronchien): Neue Zilienzellen entstehen, deren feine Härchen (Zilien) Schleim und Fremdpartikel nach oben transportieren. Zudem werden Becherzellen gebildet, die den Schleim produzieren und so die Atemwege feucht und geschützt halten.

- Lunge (Alveolen): Hier werden die geschädigten, flachen Epithelzellen ersetzt, die den Sauerstoffaustausch zwischen Luft und Blut ermöglichen.

Die Regeneration dauert je nach Schwere der Infektion unterschiedlich lange. Bei einer milden Erkrankung kann das Epithel innerhalb von ein bis zwei Wochen vollständig erneuert sein. Nach schwereren Infektionen, etwa bei einer Influenza-Pneumonie, kann der Heilungsprozess jedoch mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Sobald die neuen Zellen eine dichte Schicht bilden, ist die Schutzfunktion der Atemwege wiederhergestellt. In den meisten Fällen erfolgt die Regeneration vollständig – bei sehr schweren Schäden können jedoch Narben oder strukturelle Veränderungen im Epithel zurückbleiben.

2.9. Selbstbegrenzung gefährlicher Viren: Warum sie selten Pandemien auslösen

Hochgefährliche Viren, die ihren Wirt rasch töten, begrenzen ihre eigene Verbreitung. Wenn ein Virus seinen Wirt so schnell schädigt, dass dieser keine Zeit hat, andere zu infizieren, wird die Übertragungskette effektiv unterbrochen. Ein Beispiel dafür ist das Ebola-Virus, das oft lokal begrenzt bleibt und daher selten Pandemien auslöst.

Im Gegensatz dazu lösen Viren mit moderater Pathogenität häufiger globale Ausbrüche aus. Moderate Pathogenität beschreibt die Fähigkeit eines Erregers, Krankheiten auszulösen, ohne dabei extrem schwere oder tödliche Verläufe bei den meisten Infizierten zu verursachen. Solche Viren führen typischerweise zu milden bis mittelschweren Symptomen, die es den infizierten Personen ermöglichen, weiterhin mobil und sozial aktiv zu bleiben. Dadurch erhöhen sich die Chancen für die Weitergabe des Virus an andere. Beispiele dafür sind viele Influenzaviren. Schwere Verläufe einer Influenza-Infektion treten dabei vorwiegend bei Personen mit geschwächtem Immunsystem, höherem Alter oder bestehenden Grunderkrankungen auf. In diesen Fällen sind eine sorgfältige medizinische Überwachung und eine intensivierte Behandlung angebracht, um schwere Komplikationen zu verhindern.

Die erfolgreichsten Viren sind nicht die, die uns umbringen – sondern die, die uns gerade so am Leben lassen, dass wir ihre Drecksarbeit erledigen.

2.10. Warum macht das Virus manche Menschen krank und andere nicht?

💡Hinweis: Für ein besseres Verständnis dieses Abschnitts empfehlen wir das Kapitel 5 in der Abhandlung „Die Wunderwelt des Lebens“. Dort werden die Grundlagen zum Immunsystem auf anschauliche Weise erklärt.

Nicht jede Person, die sich mit dem Influenzavirus infiziert, erkrankt gleich schwer: Manche haben nur leichte Symptome wie einen Schnupfen, andere entwickeln eine schwere Grippe mit Fieber und Atemnot, und einige bleiben sogar völlig symptomfrei. Warum ist das so? Die Antwort liegt in einer komplexen Wechselwirkung zwischen dem Virus und dem Wirt – also dem Menschen, der infiziert wird. Mehrere entscheidende Faktoren spielen dabei eine Rolle:

Das Immunsystem des Wirts

Jeder Mensch hat ein individuelles Immunsystem, das unterschiedlich gut auf das Influenzavirus reagiert. Frühere Grippeinfektionen können eine Teilimmunität bieten, weil das Immunsystem Antikörper und Gedächtniszellen entwickelt hat, die das Virus schneller erkennen und bekämpfen. Ein starkes Immunsystem kann die Infektion so im Keim ersticken, während ein geschwächtes Immunsystem (z. B. bei älteren Menschen oder chronisch Kranken) oft überfordert ist.

Die Viruslast

Die Menge an Viruspartikeln, die beim ersten Kontakt in den Körper gelangen – die sogenannte Viruslast –, beeinflusst den Verlauf der Infektion. Bei einer geringen Viruslast kann das angeborene Immunsystem die Eindringlinge schnell erkennen und zerstören, bevor sie sich stark vermehren. Eine hohe Viruslast, z. B. durch engen Kontakt mit einer infizierten Person, stellt jedoch eine größere Herausforderung dar und kann das Infektionsgeschehen verstärken.

10 Viren im Rachen? Kein Problem.

10.000 Viren? Ab ins Bett!

Die genetische Veranlagung des Wirts

Zwei Menschen, ein Virus – doch nur einer wird krank. Manche Menschen tragen genetische Varianten in ihrem Immunsystem, die sie anfälliger oder widerstandsfähiger gegen das Influenzavirus machen. Zum Beispiel können Unterschiede in Genen, die Immunrezeptoren steuern, beeinflussen, wie gut das Immunsystem das Virus erkennt.

Es gibt zahlreiche Studien, die die unterschiedlichen Immunantworten aufgrund der genetischen Veranlagung untersuchen:

Die Studie „IFITM3: How genetics influence influenza infection demographically” zeigte, dass Menschen mit bestimmten Varianten des IFITM3-Gens (Interferon-induziertes Transmembranprotein 3) seltener schwere Grippeerkrankungen entwickeln, weil dieses Gen die Vermehrung des Influenzavirus in Zellen hemmt.

Die Studie „HLA targeting efficiency correlates with human T-cell response magnitude and with mortality from influenza A infection” untersuchte, wie HLA-Allele (MHC-Klasse-I) die T-Zell-Antwort auf das Influenzavirus beeinflussen. Sie fand heraus, dass bestimmte HLA-Allele effizienter Influenza-Peptide präsentieren und eine stärkere T-Zell-Antwort auslösen. Menschen mit diesen Allelen hatten mildere Verläufe bei Grippeinfektionen, während andere Allele mit schwächeren T-Zell-Antworten und höherer Mortalität assoziiert waren. Das zeigt, dass genetische Unterschiede in MHC-Molekülen direkt die Schwere einer Influenzainfektion beeinflussen können.

Die Mutantenwolke des Virus

Wie bereits erwähnt, existiert das Influenzavirus nicht als einheitlicher Stamm, sondern als eine „Mutantenwolke“ – eine Vielfalt genetischer Varianten, die durch die fehleranfällige RNA-Polymerase entstehen. Manche Varianten in dieser Wolke sind aggressiver, weil sie z. B. besser an Zellen binden oder dem Immunsystem entgehen. Welche Variante dominiert, kann entscheiden, wie schwer die Infektion verläuft.

Die Gewebespezifität des Virus

Influenzaviren unterscheiden sich in ihrer Vorliebe für bestimmte Gewebe im Körper. Die meisten Stämme vermehren sich bevorzugt in den oberen Atemwegen (z. B. Nase und Rachen), was oft zu milderen Symptomen wie Halsschmerzen führt. Andere Stämme dringen tiefer in die Lunge vor und können eine schwere Lungenentzündung auslösen.

📌 Fazit: Ein Hoch auf die Vielfalt!

Die Interaktion zwischen Virus und Mensch ist wie Tinder für Mikroben – manche Matches sind harmlos, andere enden im Desaster. Entscheidend ist:

- Wirtspoker (Gene + Immunsystem)

- Virus-Roulette (Dosis + Mutationen)

- Gewebe-Tinder (Wo landet das Virus?)

Unser Körper ist kein passives Ziel – sondern ein lernendes System. Jeder Infekt ist ein Update fürs Immungedächtnis, jeder Virus ein Trainingspartner fürs Leben. Denn nur im Kampf wächst unser Schutzschild – ein Leben lang.

3. Ein Blick auf die Anfänge der Mikrobiologie – wie alles begann

Die Geschichte der Mikrobiologie ist eine Reise von der Unsichtbarkeit zur Klarheit, von Spekulationen zu konkretem Wissen. Ihre Ursprünge lassen sich bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, als die Neugier der Menschen und die technische Innovation erstmals eine verborgene Welt enthüllten.

3.1. Frühe Entdeckungen: Die ersten Blicke ins Unsichtbare

3.2. Die Geburt der modernen Mikrobiologie

3.3. Der Schritt in die Welt der Viren

3.4. Viren und die Koch’schen Postulate

3.1. Frühe Entdeckungen: Die ersten Blicke ins Unsichtbare

Im Jahr 1665 war es Robert Hooke, der mit einem frühen Mikroskop erstmals Pflanzenzellen beschrieb und damit den Begriff „Zelle“ prägte.

Doch der wirkliche Durchbruch kam einige Jahre später mit Antonie van Leeuwenhoek. Mit seinen selbstgebauten, extrem leistungsfähigen Linsen beobachtete er 1676 erstmals winzige, lebendige Organismen, die er als „animalcules“ bezeichnete – kleine Tierchen, wie Bakterien und einzellige Lebewesen, die wir heute kennen. Van Leeuwenhoeks Entdeckungen eröffneten eine völlig neue Perspektive auf die Natur, doch das Wissen darüber, wie diese Organismen lebten oder Krankheiten verursachten, war noch weit entfernt.

3.2. Die Geburt der modernen Mikrobiologie

Es dauerte fast zwei Jahrhunderte, bis die Mikrobiologie systematisch erforscht wurde. Im 19. Jahrhundert erlebte das Fachgebiet einen Quantensprung. Louis Pasteur widerlegte die alte Vorstellung, dass Leben einfach aus dem Nichts entstehen könne (Theorie der Spontanzeugung), und bewies, dass Mikroorganismen für Prozesse wie Gärung und Fäulnis verantwortlich sind. Seine Arbeiten legten den Grundstein für die Keimtheorie der Krankheiten, die schließlich von Robert Koch weiterentwickelt wurde.

Kochs Forschung führte 1876 zu einem entscheidenden Meilenstein: den Koch’schen Postulaten. Diese Regeln ermöglichten es erstmals, Mikroorganismen als spezifische Verursacher von Krankheiten zu identifizieren. Kochs Arbeit revolutionierte die Bakteriologie und machte es möglich, Krankheitserreger wie den Milzbranderreger (Bacillus anthracis) und später auch den Tuberkulose-Erreger eindeutig nachzuweisen.

Doch während die Mikrobiologie mit der Erforschung von Bakterien große Fortschritte machte, blieben Viren lange im Verborgenen. Selbst die besten Mikroskope der damaligen Zeit konnten diese winzigen, unsichtbaren Partikel nicht abbilden.

3.3. Der Schritt in die Welt der Viren

Das Ende des 19. Jahrhunderts brachte den nächsten Durchbruch. Dmitri Iwanowski zeigte 1892, dass ein filtrierter Extrakt aus Tabakpflanzen, die an der Tabakmosaikkrankheit litten, infektiös blieb, obwohl er durch Porzellanfilter geleitet wurde, die Bakterien zurückhielten. Martinus Beijerinck bestätigte diese Beobachtungen und prägte den Begriff „Virus“ (vom lateinischen Wort für „Gift“ oder „Schleim“) für den mysteriösen, nicht-bakteriellen Erreger. Damit begann die systematische Erforschung dieser neuen Welt.

Der wahre Zugang zur Welt der Viren wurde jedoch erst mit dem Elektronenmikroskop möglich, das in den 1930er Jahren entwickelt wurde. Erst dann konnten Wissenschaftler Viren sichtbar machen und ihre Struktur verstehen.

3.4. Viren und die Koch’schen Postulate

In Diskussionen über den Nachweis von Viren werden oft die Koch’schen Postulate als Maßstab herangezogen, um die Existenz von Viren infrage zu stellen. Doch wie passen diese Postulate, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurden, in das heutige Verständnis von Infektionskrankheiten? Ein Blick auf die historischen Hintergründe und die wissenschaftliche Weiterentwicklung hilft, diese Frage zu klären.

Die Koch’schen Postulate: Ein wissenschaftlicher Meilenstein

Robert Koch (1843–1910), einer der Begründer der modernen Bakteriologie, entwickelte die nach ihm benannten Postulate, um den Zusammenhang zwischen Mikroorganismen und Infektionskrankheiten zu beweisen. Sie wurden 1890 auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress vorgestellt und bestehen aus vier Kriterien:

Postulat 1: Der Mikroorganismus muss in jedem Fall der Krankheit nachgewiesen werden, sollte aber nicht in gesunden Organismen vorkommen.

Postulat 2: Der Mikroorganismus muss aus dem erkrankten Organismus isoliert und in Reinkultur gezüchtet werden.

Anmerkung: Eine Reinkultur bedeutet, dass nur eine einzige Art von Mikroorganismen gezüchtet wird, ohne andere Arten dazwischen.

Postulat 3: Ein zuvor gesundes Individuum zeigt nach einer Infektion mit dem Mikroorganismus aus der Reinkultur die gleichen Symptome wie das Individuum, von dem der Mikroorganismus ursprünglich stammt.

Postulat 4: Der Mikroorganismus muss erneut aus dem Versuchswirt isoliert und als derselbe identifiziert werden.

Diese bahnbrechenden Prinzipien legten den Grundstein für die experimentelle Medizin und die Keimtheorie der Krankheiten.

Robert Koch: Ein Pionier gegen Widerstände

Robert Koch untersuchte die Erreger von Krankheiten wie Tuberkulose, Cholera und Milzbrand. Für seine Forschungen reiste er oft in Seuchengebiete, wie Kalkutta zur Untersuchung der Cholera oder Bombay während der Beulenpest. Koch verbrachte Monate in diesen Ländern, immer nah am Zentrum der Seuchen. In seinem Laborzelt arbeitete er unermüdlich am Mikroskop.

Koch hatte jedoch mit erheblichem Widerstand zu kämpfen. Zu seiner Zeit war die Idee, dass Krankheiten durch mikroskopische Organismen verursacht werden, noch umstritten. Viele seiner Kollegen und Zeitgenossen waren skeptisch und lehnten seine Theorien ab. Wissenschaftler glaubten damals noch oft, dass Seuchen und Epidemien von sogenannten Miasmen – giftigen Dämpfen, die aus dem Erdreich aufsteigen – ausgelöst würden.

Trotz dieser Herausforderungen setzte sich Koch unermüdlich für seine Forschung ein. Er nutzte innovative Techniken seiner Zeit wie die Agarplatte und die Ölimmersionslinsen, um Bakterien zu kultivieren und zu untersuchen. Diese Methoden ermöglichten es ihm, wichtige Entdeckungen zu machen und das Verständnis von Infektionskrankheiten revolutionär zu verändern.

Links: Eine Agarplatte – ein fester Nährboden in einer Petrischale, dem Agar als Geliermittel zugesetzt wurde, um Bakterien gezielt zu kultivieren. Rechts: Ein Mikroskop mit Ölimmersionslinse – eine spezielle Mikroskoptechnik, bei der ein Tropfen Öl zwischen Objektiv und Probe die Lichtbrechung minimiert, sodass kleinste Mikroben schärfer sichtbar werden.

Herausforderungen und Grenzen der Postulate

Genau die seinen Theorien entgegengebrachte Skepsis veranlasste Koch, die Postulate aufzustellen, um den Beweis zu erbringen, dass es einen Zusammenhang zwischen den pathogenen Eigenschaften der Bakterien und der Krankheit gibt.

Koch selbst erkannte, dass seine Postulate nicht immer uneingeschränkt gelten. Ein bekanntes Beispiel ist seine Arbeit mit dem Cholera-Erreger Vibrio cholerae. Er fand heraus, dass dieser Mikroorganismus nicht nur bei erkrankten, sondern auch bei scheinbar gesunden Menschen vorkommen kann. Diese Entdeckung stellte das erste Postulat infrage und führte dazu, dass Koch die universelle Gültigkeit dieses Kriteriums aufgab.

Kochs Innovationsgeist

Koch war ein Pionier seiner Zeit. In seiner Rede auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress erklärte er:

„Es war geboten, mit unwiderleglichen Gründen den Beweis zu führen, dass die bei einer Infectionskrankheit aufgefundenen Mikroorganismen auch wirklich die Ursache dieser Krankheit seien.“

Sein wissenschaftlicher Ansatz, Skeptiker durch strikte Nachweise zu überzeugen, war wegweisend. Doch er selbst erkannte, dass neue Technologien und Methoden nötig sind, um weiterführende Fragen zu beantworten:

„Mit den zu Gebote stehenden experimentellen und optischen Hülfsmitteln war auch nicht weiter zu kommen und es wäre wohl noch geraume Zeit so geblieben, wenn sich nicht gerade damals neue Forschungsmethoden geboten hätten, welche mit einem Schlage ganz andere Verhältnisse herbeiführten und die Wege zu weiterem Eindringen in das dunkle Gebiet öffneten, mit Hülfe verbesserter Linsensysteme …“

In Bezug auf schwer nachweisbare Krankheitserreger wie die der Influenza oder des Gelbfiebers bemerkte er:

„Ich möchte mich der Meinung zuneigen, dass es sich bei den genannten Krankheiten gar nicht um Bakterien, sondern um organisierte Krankheitserreger handelt, welche ganz anderen Gruppen von Mikroorganismen angehören.“

Koch war damit den Viren bereits auf der Spur, konnte sie jedoch aufgrund der zu seiner Zeit begrenzten technischen Möglichkeiten nicht eindeutig identifizieren. Er erkannte jedoch, dass diese unsichtbaren Erreger existieren mussten.

Warum Viren die Koch’schen Postulate sprengen

Koch‘s Forschungsergebnisse entsprachen dem damaligen Entwicklungsstand der Wissenschaft. Die Mikrobiologie befand sich im 19. Jahrhundert noch in einer frühen Entwicklungsphase, in der grundlegende Prinzipien erst entdeckt und systematisch erforscht wurden. Die Virologie als eigenständiges Feld entstand erst nach Kochs Zeit, als Dmitri Iwanowski und Martinus Beijerinck infektiöse Partikel entdeckten, die kleiner waren als Bakterien. Mit der Erfindung des Elektronenmikroskops in den 1930er Jahren konnten Viren schließlich sichtbar gemacht werden. Viren unterscheiden sich jedoch fundamental von Bakterien, weshalb die Koch’schen Postulate oft nicht direkt auf sie anwendbar sind:

➤ Wirtabhängigkeit: Viren können sich nur in lebenden Wirtszellen vermehren und lassen sich nicht in einer Reinkultur züchten.

➤ Asymptomatische Infektionen: Viele Virusinfektionen verlaufen ohne Symptome, was die Zuordnung von Erreger und Krankheit erschwert.

➤ Komplexe Nachweisverfahren: Moderne molekularbiologische Methoden wie PCR ermöglichen den Nachweis von viralen Genomsequenzen, was eine Erweiterung der klassischen Postulate erfordert.

Koch und die heutige Wissenschaft

Robert Koch und seine Zeitgenossen legten den Grundstein für die Mikrobiologie, insbesondere durch die Entwicklung von Methoden zur Isolierung und Kultivierung von Bakterien. Die Keimtheorie der Krankheiten war damals ein Meilenstein in der Wissenschaftsgeschichte. Koch wusste, dass die Wissenschaft ständig im Wandel begriffen ist. Hätte Koch Zugang zu modernen Technologien wie PCR, Sequenzierung oder Elektronenmikroskopen gehabt, hätte er seine Methodik angepasst?

Moderne Technologien wie PCR und Sequenzierung werden in den kommenden Kapiteln vorgestellt.

Seine Schlussworte beim Kongress von 1890 geben die Antwort und zeigen seinen Optimismus für die Zukunft:

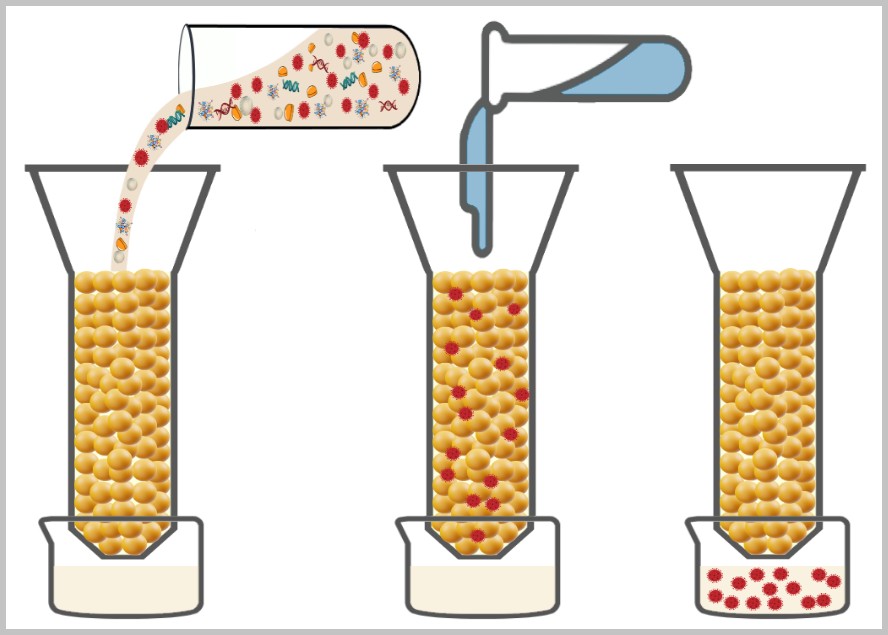

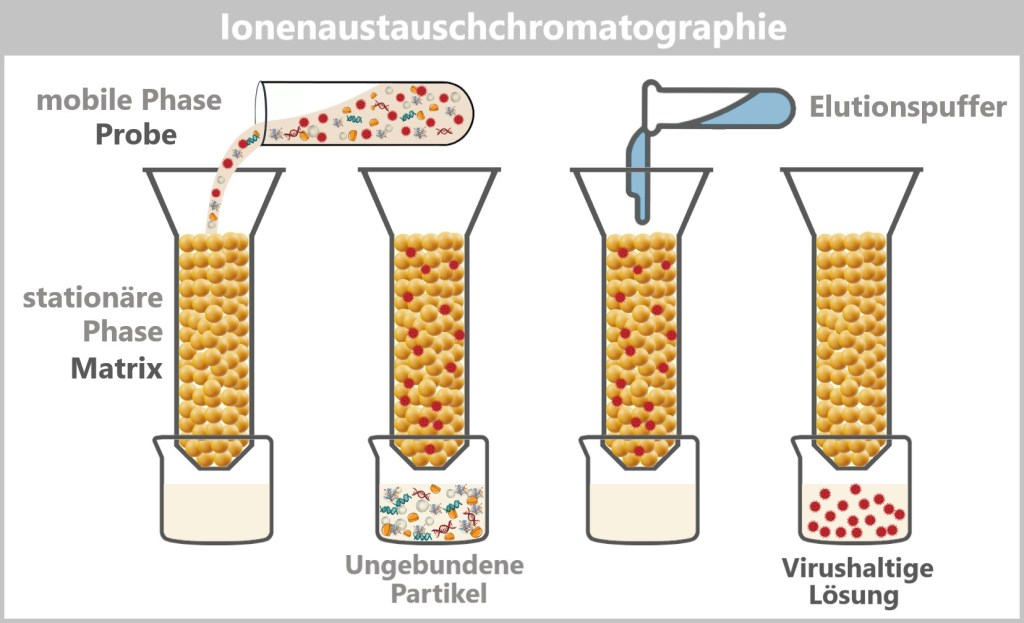

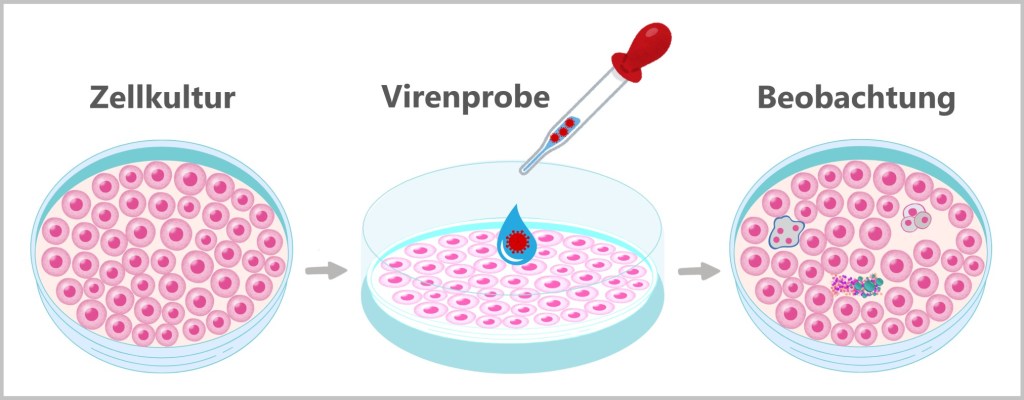

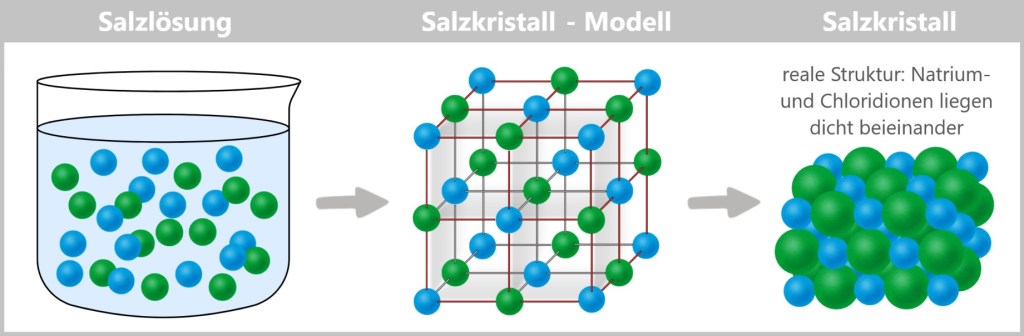

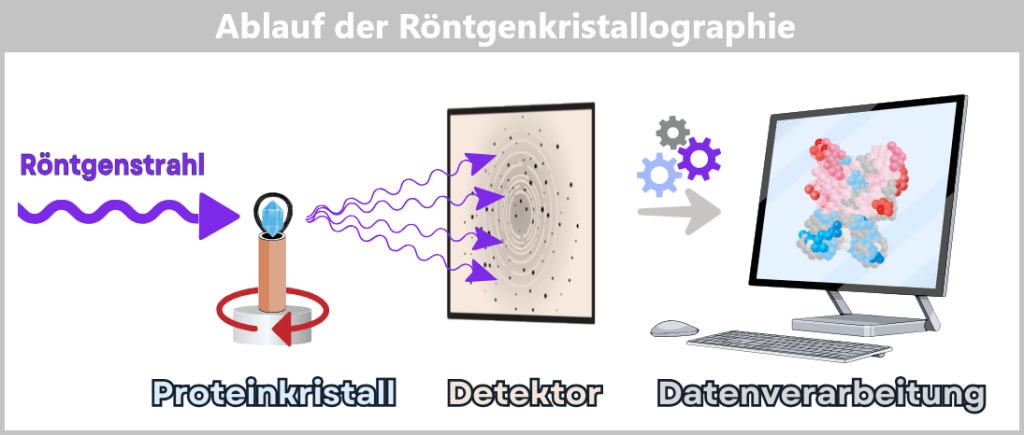

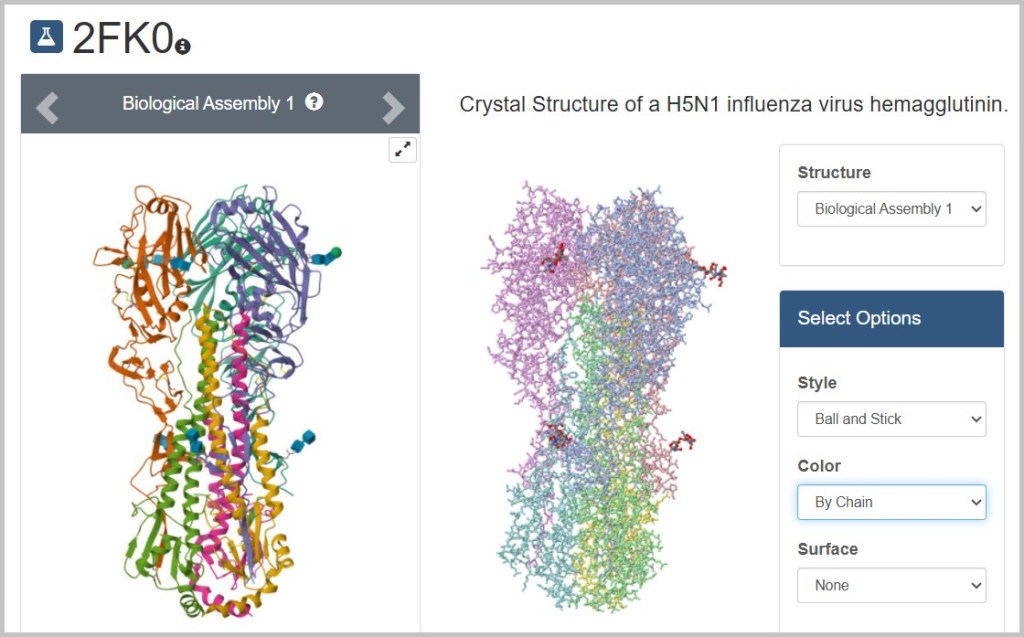

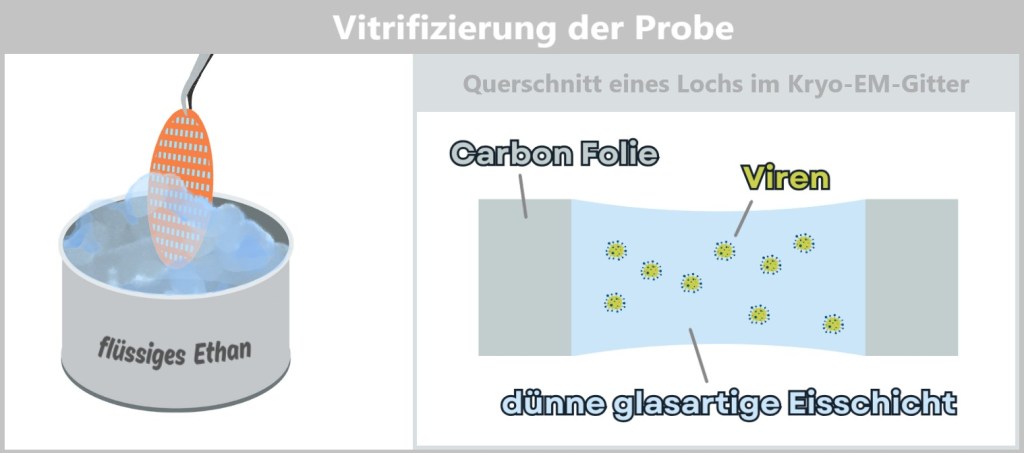

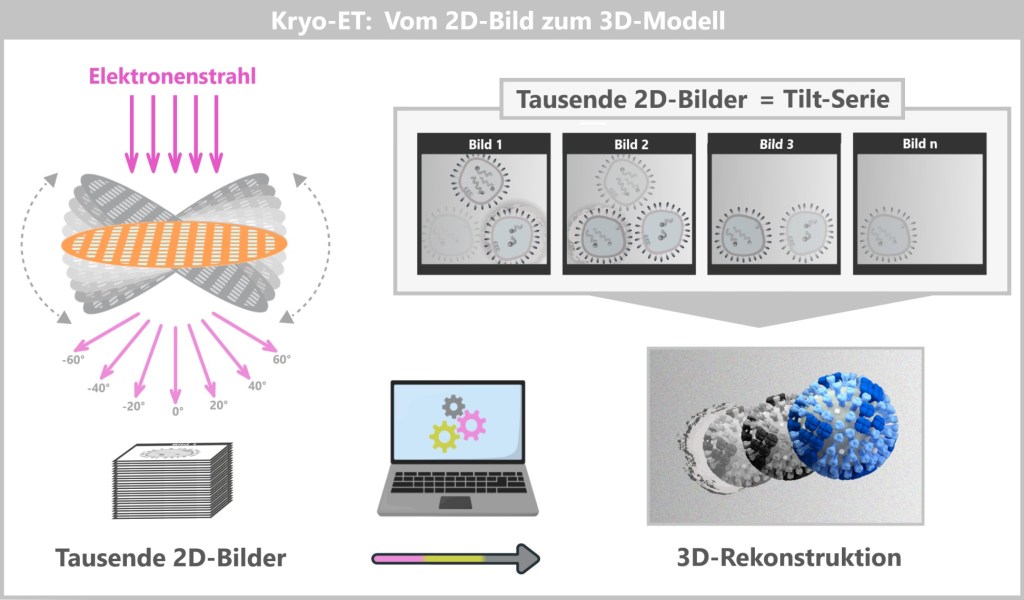

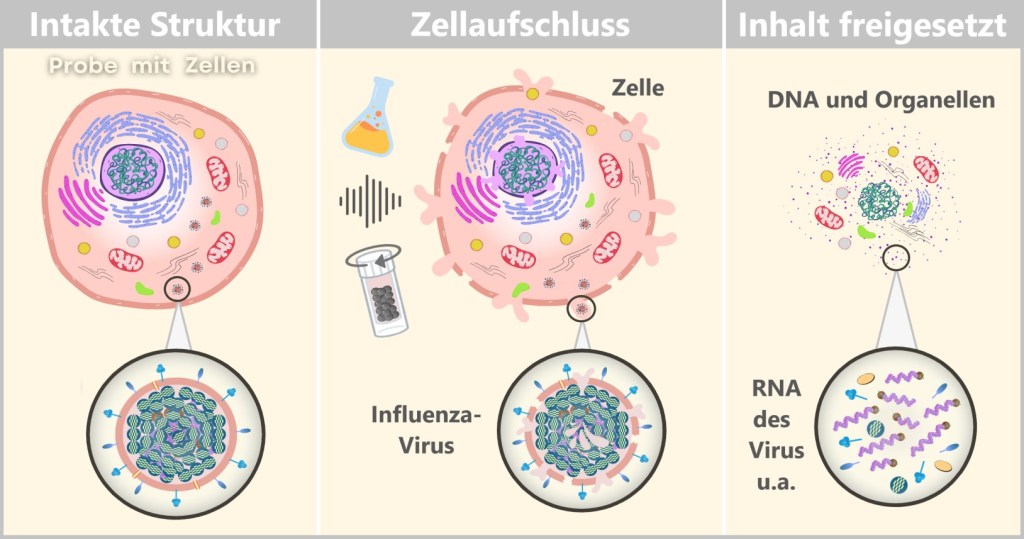

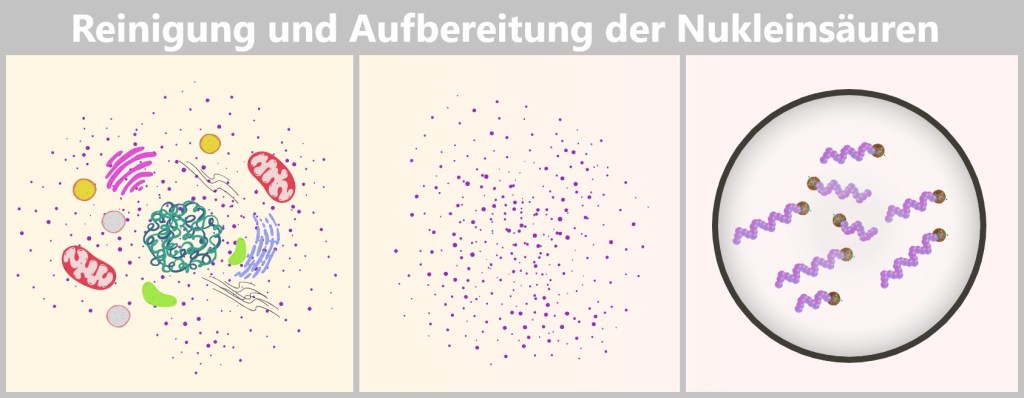

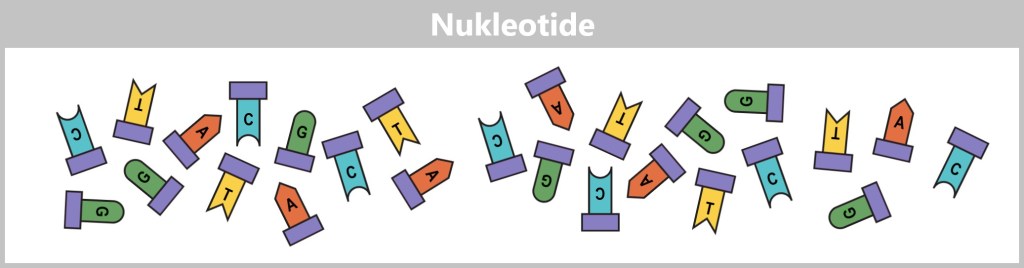

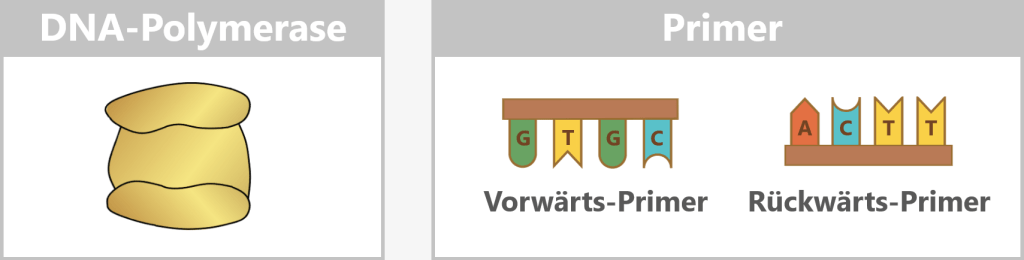

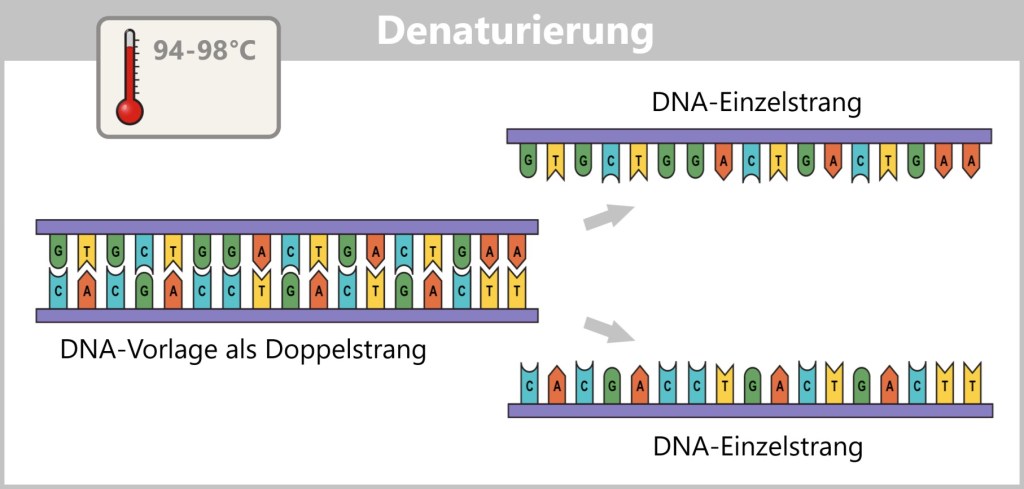

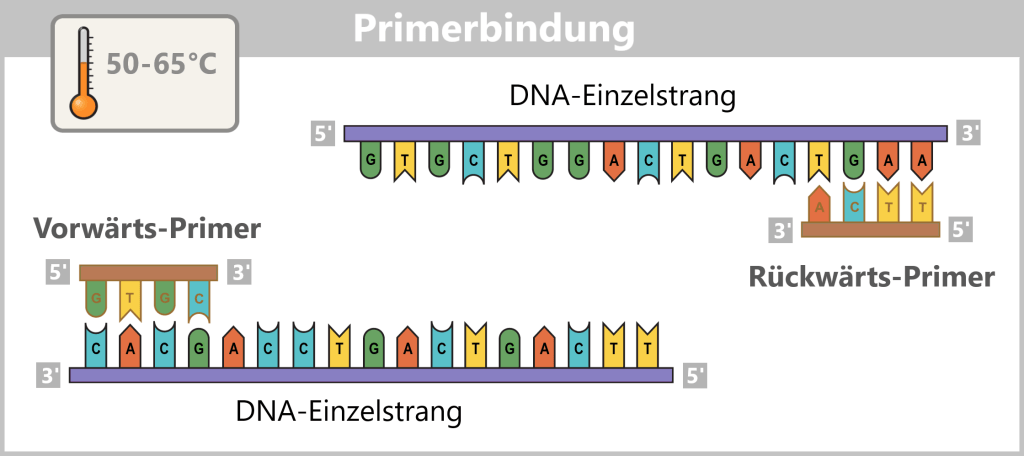

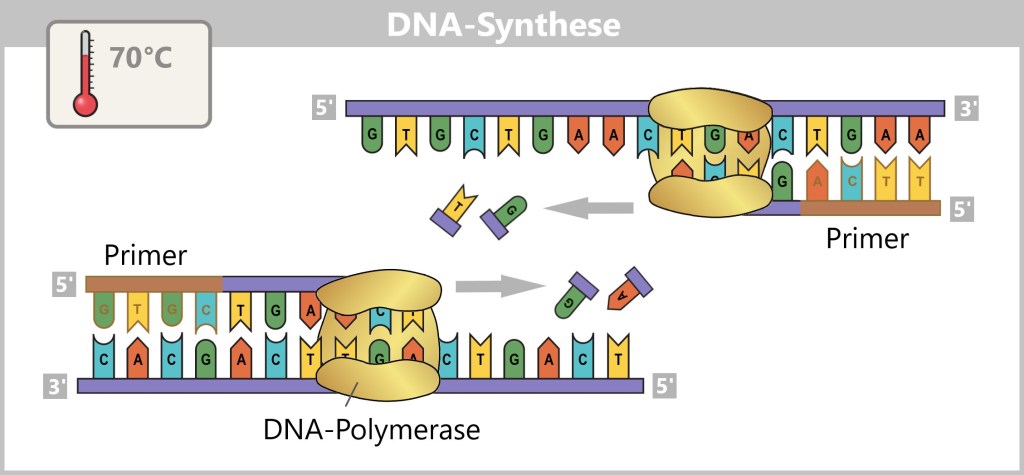

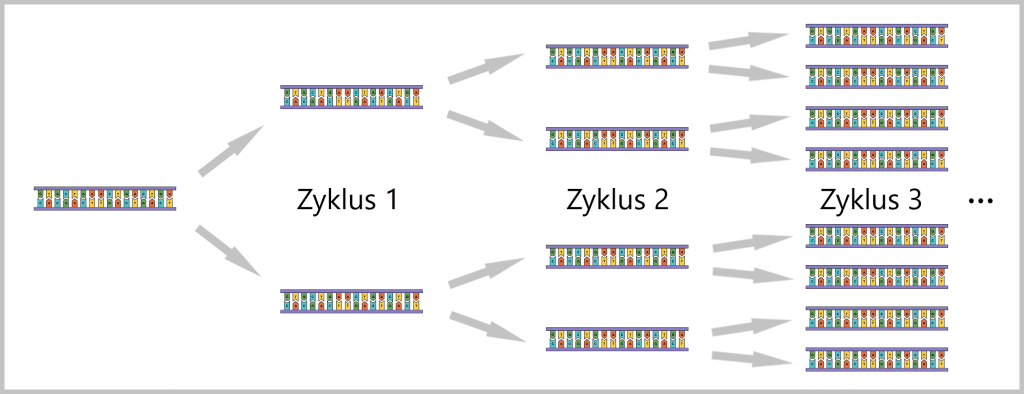

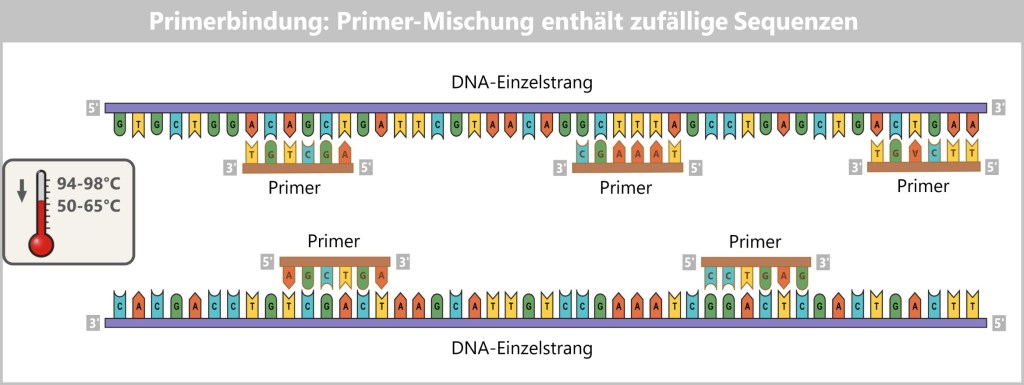

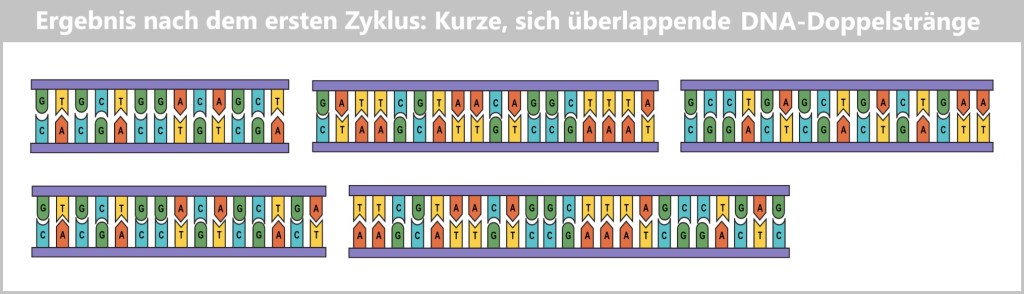

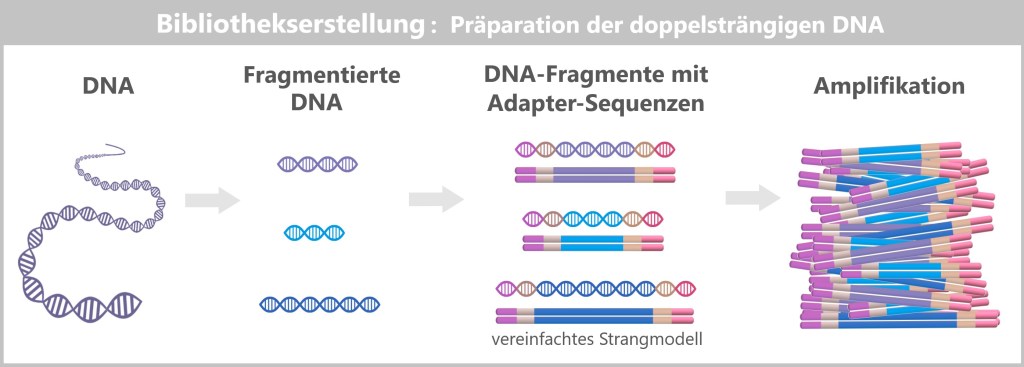

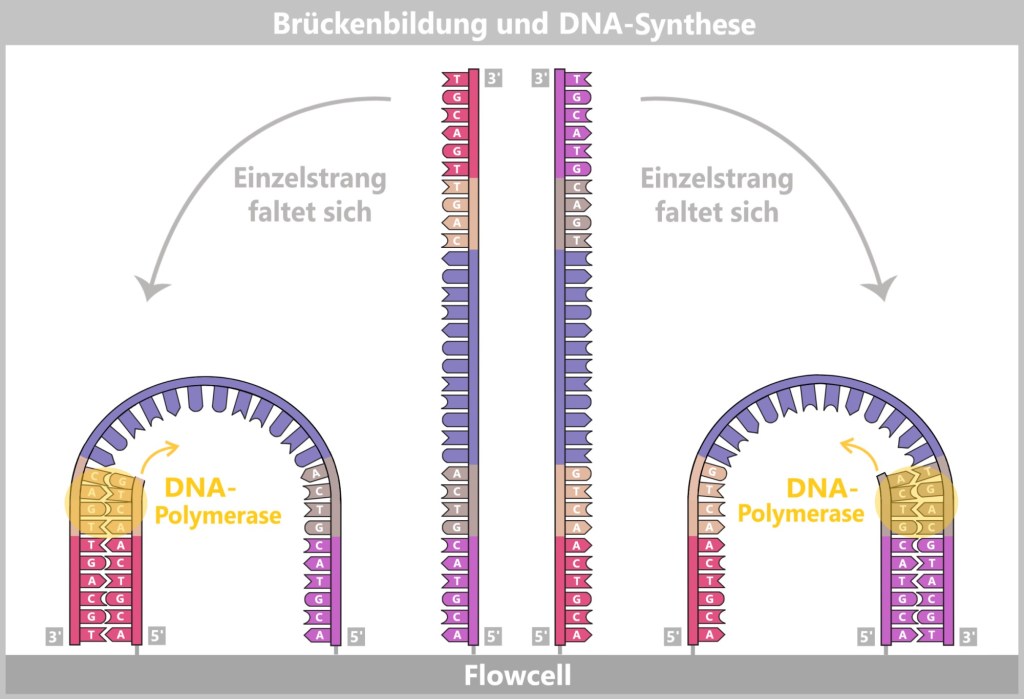

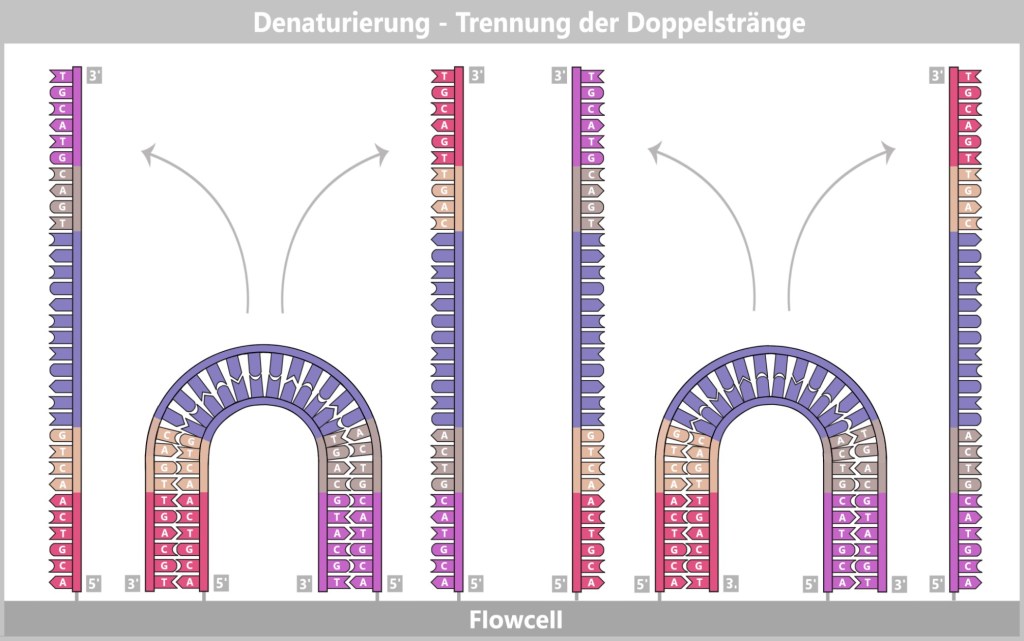

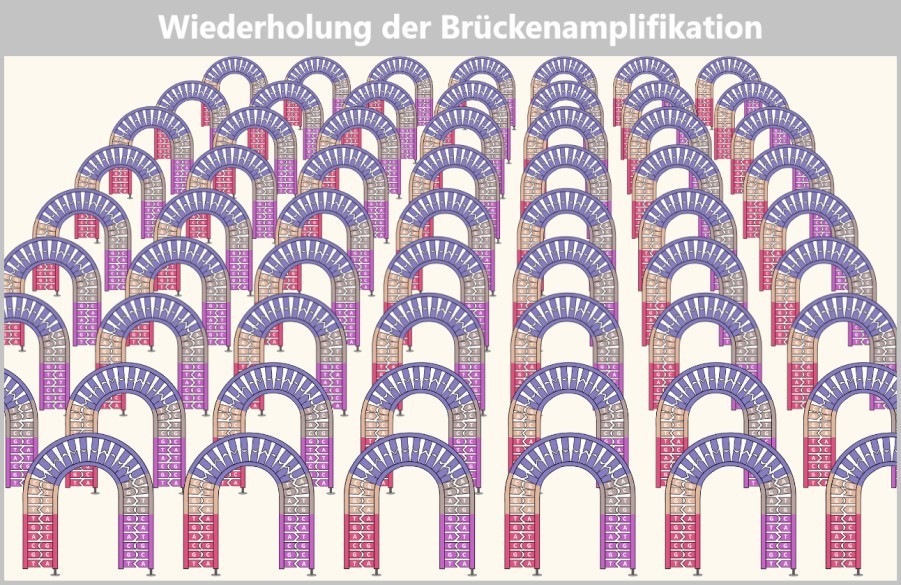

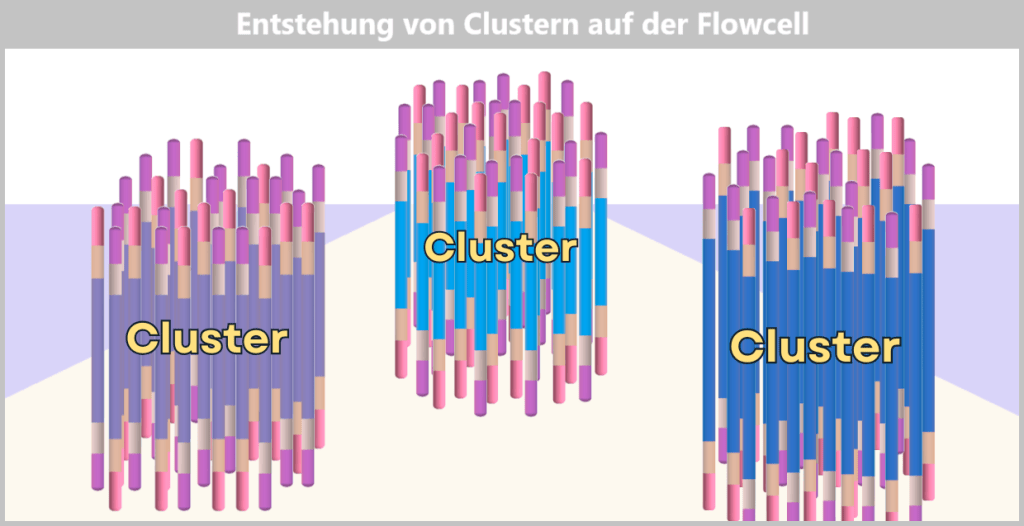

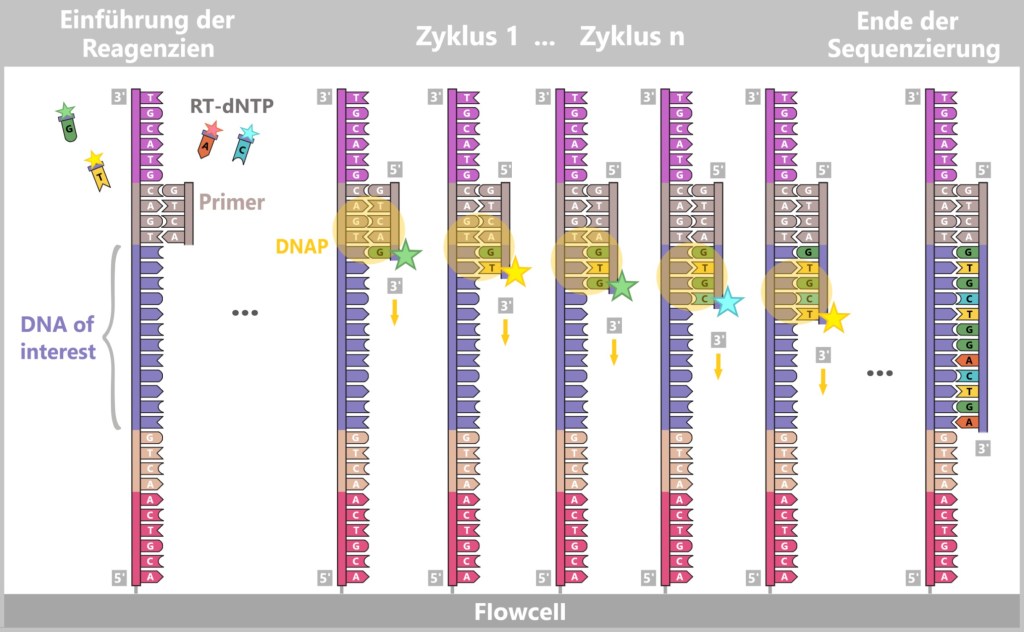

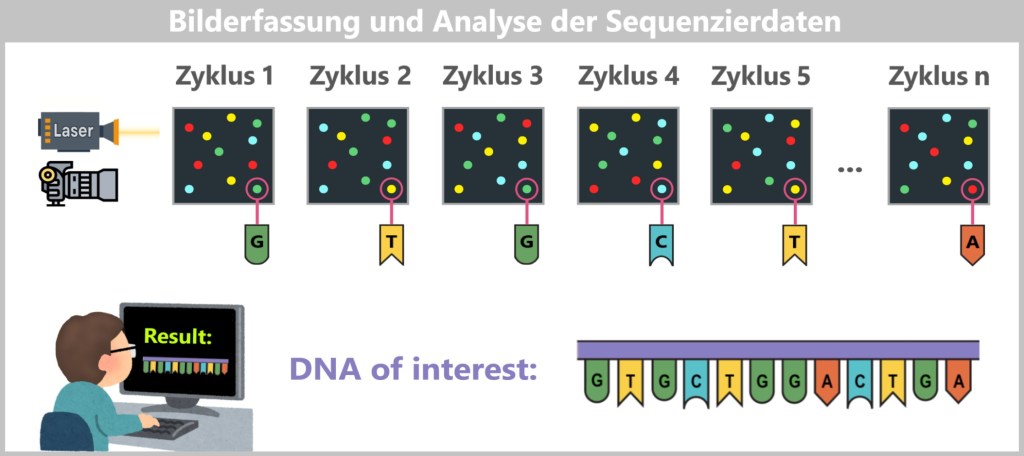

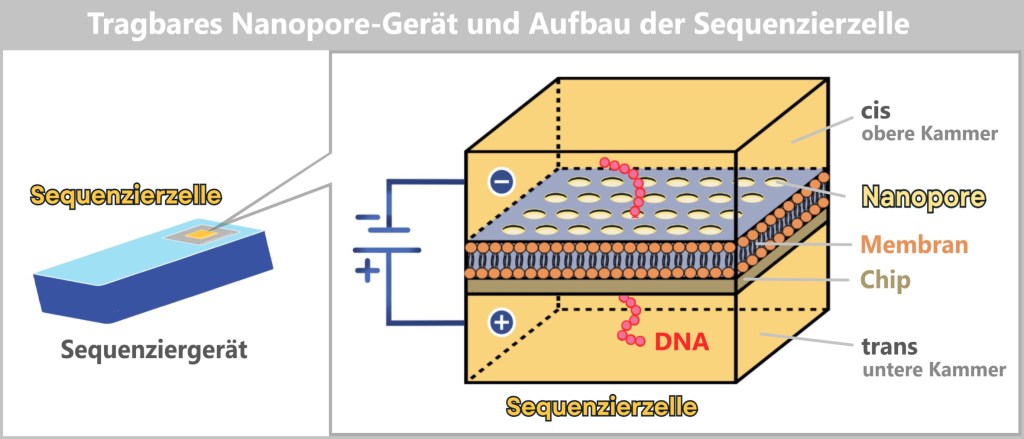

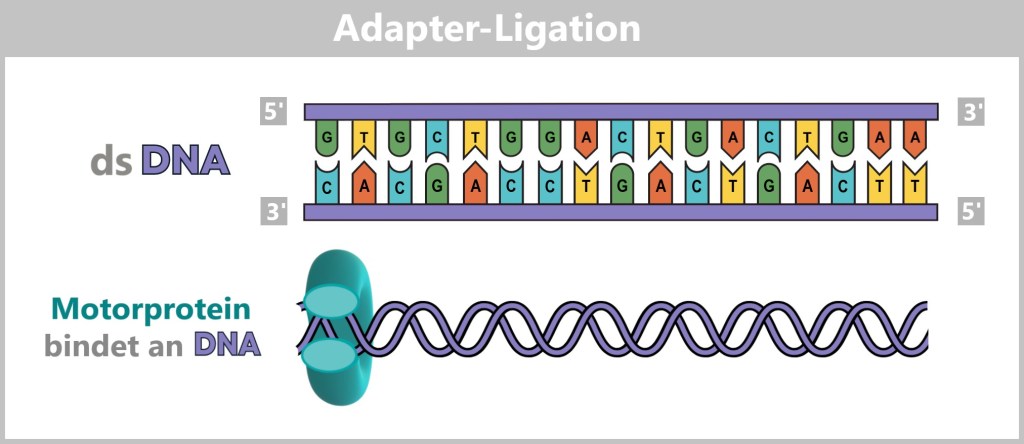

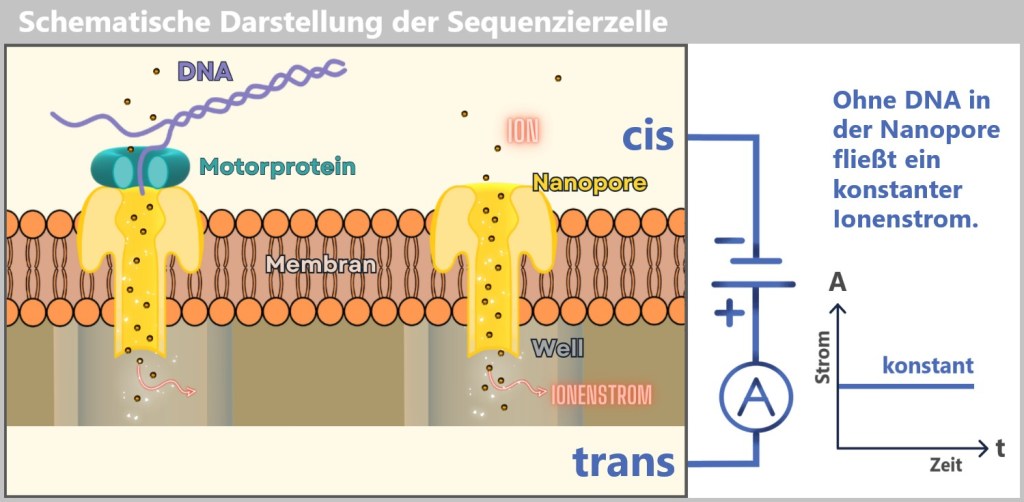

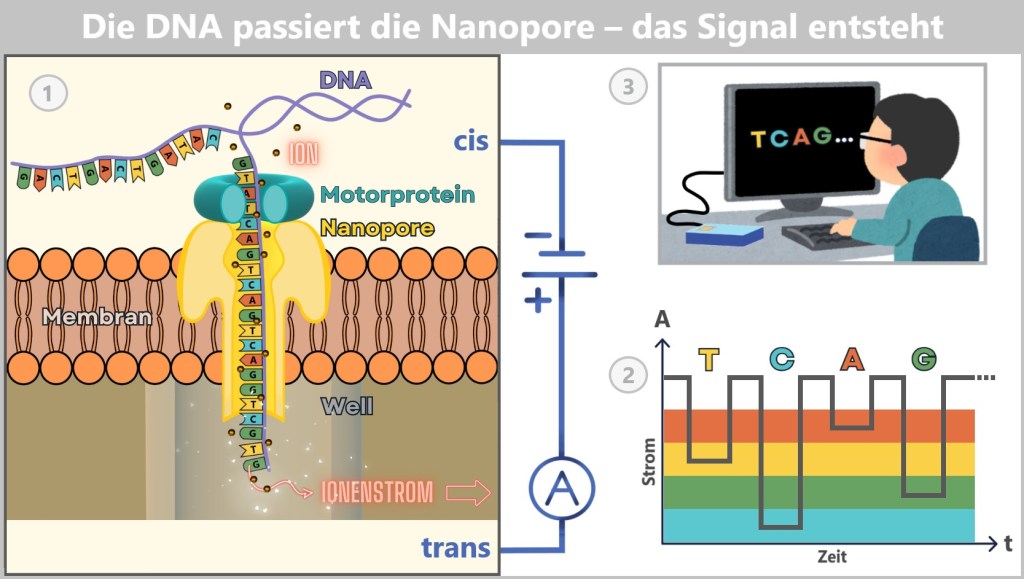

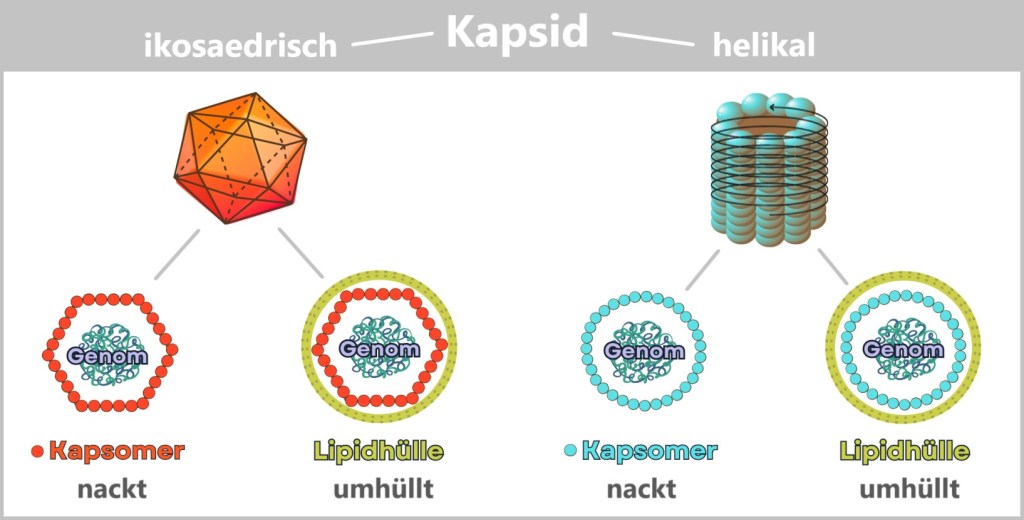

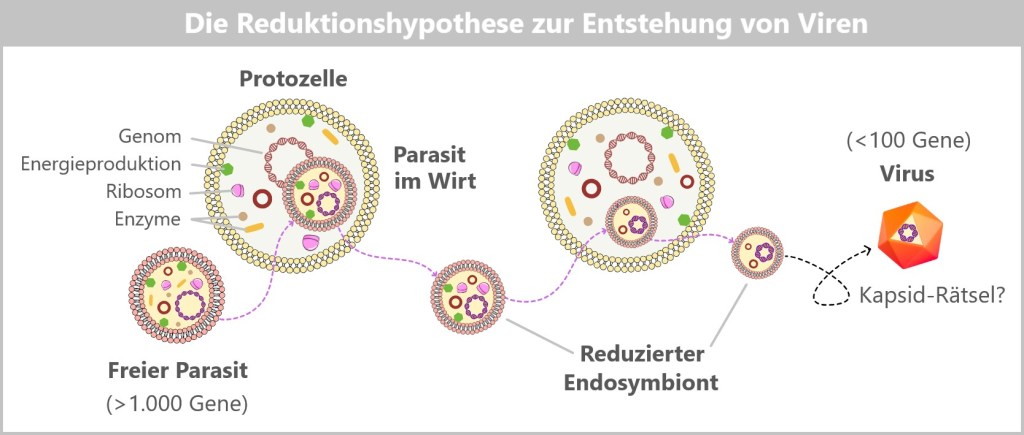

„Lassen Sie mich mit dem Wunsche schließen, dass sich die Kräfte der Nationen auf diesem Arbeitsfelde und im Kriege gegen die kleinsten, aber gefährlichsten Feinde des Menschengeschlechts messen mögen und dass in diesem Kampfe zum Wohle der gesammten Menschheit eine Nation die andere in ihren Erfolgen immer wieder überflügeln möge.“